Henri Queuille, homme de progrès

Partisan résolu du progrès, Henri Queuille aura été guidé toute sa vie durant par cette idée que le bien être des populations et la diffusion des avancées techniques les plus modernes étaient indissociables l’un de l’autre. Mais il n’est pas réductible à ce seul raccourci. On peut déceler chez lui a posteriori bien d’autres qualités :

– l’honnêteté et la tolérance, avec le souci permanent de rechercher l’information juste, sans sectarisme. Ses interventions à la chambre sont toujours mesurées et argumentées.

– le bon sens et une faculté de discernement dont il fera preuve à maintes reprises dans ses fonctions de ministre

– une connaissance approfondie des hommes et de l’économie réelle qu’il acquiert durant sa première vie de médecin de campagne

– le courage : il en fera preuve durant les deux guerres mondiales, en s’engageant à chaque fois bien au-delà du minimum attendu

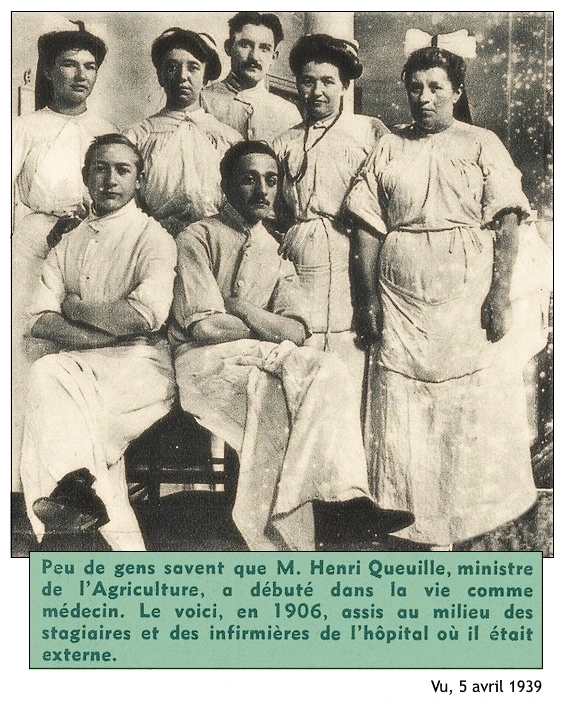

Après sa scolarité à Tulle au lycée Edmond Perrier, il entreprend à partir de 1902, des études de médecine, qu’il devra interrompre prématurément du fait du décès soudain de sa mère au début de l’année 1907. Cet évènement imprévu l’oblige à se rendre disponible pour soutenir sa famille, en particulier sa jeune sœur Marguerite. Malgré ce nouveau coup du sort (qui fait suite au décès de son père survenu en 1995 alors qu’il n’a que 11 ans), il obtient son doctorat et va dès lors s’installer comme médecin généraliste à Neuvic et ainsi exercer sa profession de médecin de campagne à Neuvic et dans les environs.

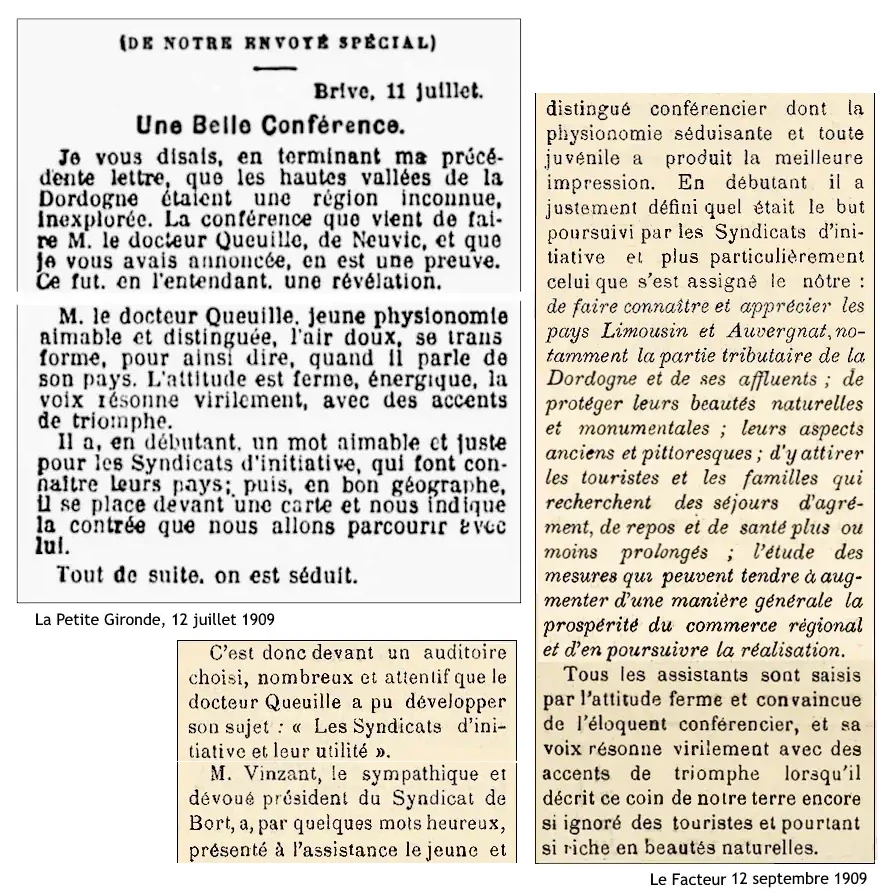

Son intérêt pour la chose publique qu’il démontre en s’impliquant dans des actions de promotion touristique de la vallée de la Dordogne au travers d’un syndicat d’initiative (dès 1905 !) et par son investissement dans des activités locales telles que la fête de la Bruyère, va peu à peu prendre de l’importance et l’amener à se lancer en politique. Ces activités associatives lui ont sans doute permis de se rôder en tant qu’orateur, qui doit à la fois séduire et convaincre. Il a à l’évidence quelques aptitudes dans ce domaine, c’est en tout cas ce que disent les journaux locaux comme La Petite Gironde et Le Facteur qui ne tarissent pas d’éloges sur la prestance et l’empathie de ce conférencier :

Il trouve quand même le temps de se passionner pour des choses plus palpitantes et il se marie en 1910 avec une jeune Bordelaise, née à Meymac, Marguerite Gratadour. Ils auront deux enfants ensemble.

Dès 1912, il entame véritablement sa carrière politique en devenant maire de sa commune. Il a alors 28 ans et hormis une interruption décidée par le régime de Vichy, il restera à ce poste jusqu’en 1965, soit pendant 53 ans !

L’année suivante, il est élu conseiller général du canton de Neuvic.

Et il devient député en 1914 !

En deux ans, il vient de construire l’ébauche d’un très long parcours politique.

| I – Henri Queuille et la politique |

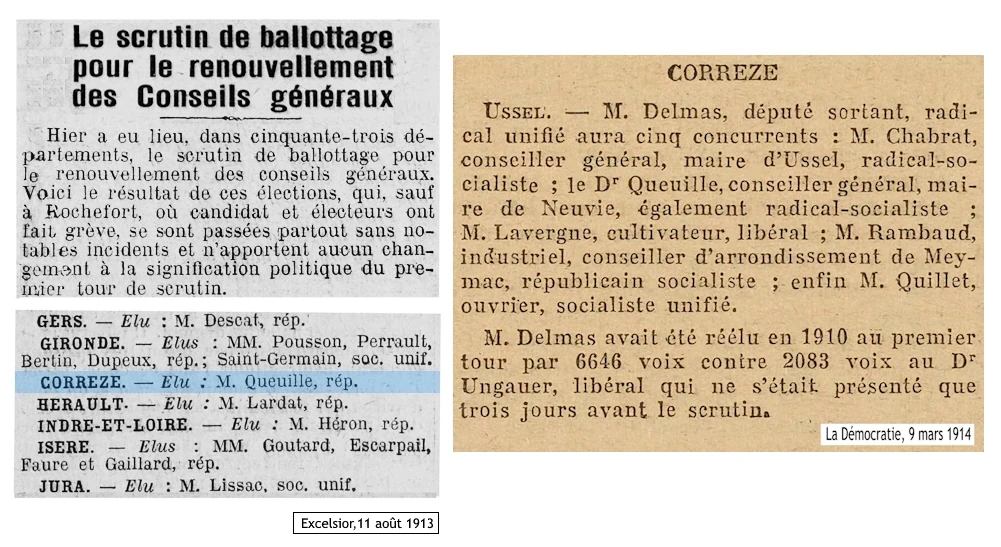

La première élection d’envergure, c’est celle de 1913 au Conseil Général.

Puis en 1914, ce sont les législatives. C’est une élection serrée et confuse puisque on dénombre 3 candidats rattachés au parti radical-socialiste mais appartenant sans doute à des branches différentes de ce parti alors en cours d’unification.

Toujours est-il qu’il faut le désistement au second tour de M. Delmas, pourtant député sortant et arrivé en tête au premier tour pour qu’Henri Queuille l’emporte sur le maire d’Ussel, un radical socialiste lui aussi.

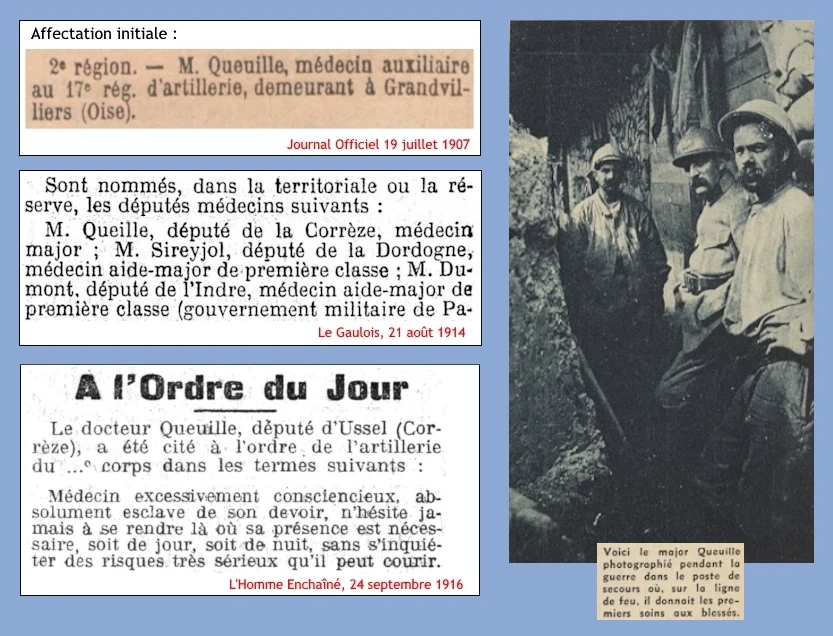

Et puis la guerre survient qui va durer un peu plus de 4 ans.

Après avoir été nommé médecin-major en août 1914, Henri Queuille s’engage et est affecté pendant quelques mois près du front, en Meurthe et Moselle en tant que médecin-chef.

En 1915, il reviendra pour siéger à la Chambre comme l’exige le gouvernement d’alors. Il sera de nouveau appelé par l’armée en 1916, toujours en tant que médecin, à Verdun puis sur la Somme. Il sera décoré de la croix de guerre cette même année.

|

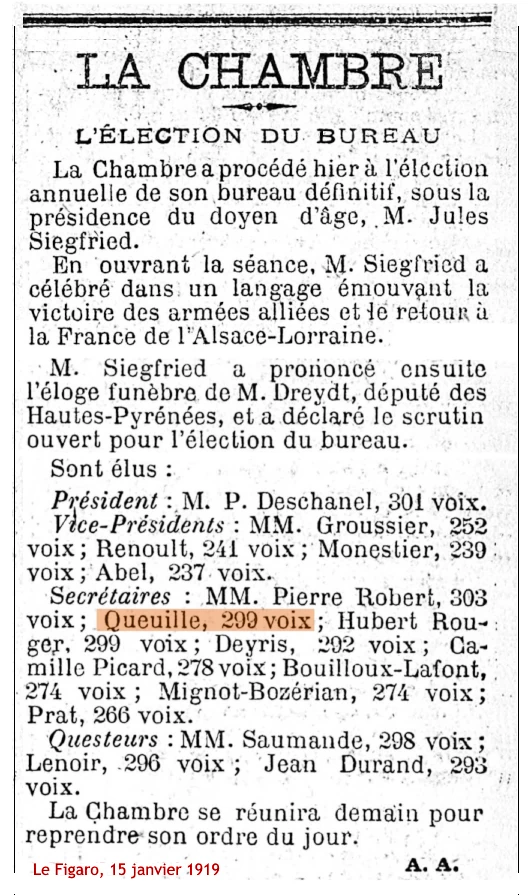

La guerre enfin terminée, il reprend pleinement son activité de parlementaire et se positionne dans une instance du Parlement, le bureau de la Chambre, dont le rôle, avant tout administratif, est d’organiser et de diriger les travaux internes. Une façon d’être au plus près de l’action parlementaire, d’en comprendre les rouages, une façon aussi de gagner en notoriété. Un an après la guerre, les Français sont appelés à élire leurs députés avec un mode scrutin nouveau, mélange de proportionnelle et de scrutin majoritaire plurinominal (on vote pour une liste de candidats). Henri Queuille porte à cette occasion la bannière des Radicaux-Socialistes et entame un second mandat. La nouvelle chambre élue est composée de nombreux combattants et sera, de ce fait, baptisée la « chambre bleu-horizon », appellation reflétant en même temps la volonté alors majoritaire de conserver la cohésion nationale qui prévalait durant la guerre. |

|

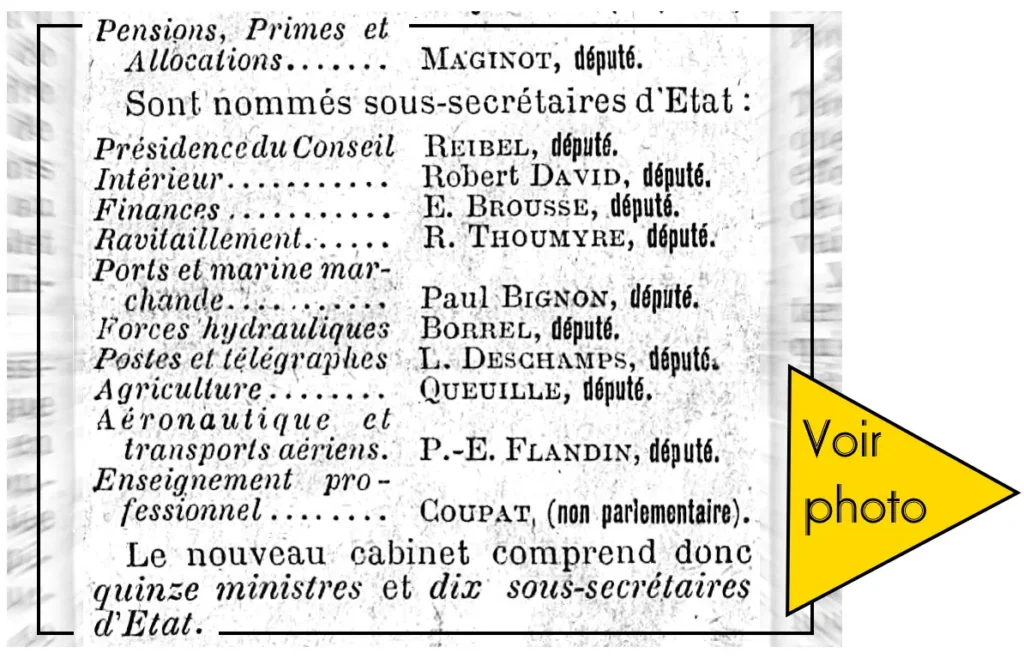

Au tout début de l’année 1920, le tandem formé par R. Poincaré et G. Clémenceau, figures emblématiques de cet esprit de résistance, va être remplacé par P. Deschanel et A. Millerand. Ce dernier va accéder à la Présidence du Conseil et diriger un gouvernement dans lequel Henri Queuille fera son apparition à un poste de sous-secrétaire d’État à l’Agriculture. C’est un domaine qu’il connaît bien : à l’époque, la France est un pays majoritairement rural1 et le métier de médecin qu’il exerce dans les campagnes neuvicoises, lui permet d’être au plus près de cette population de la France profonde où la prédominance de l’activité agricole est encore plus forte qu’ailleurs.

C’est le début de sa longue carrière ministérielle.

1 – Au début du siècle, les ruraux représentent 54 % de la population (Bulletin de l’Académie Vétérinaire, 1987)

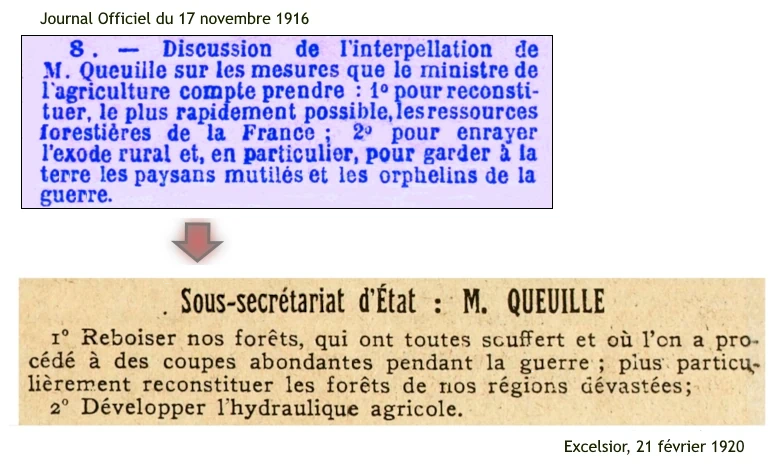

Ses attributions seront dans un premier temps limitées puisqu’il n’est pas ministre à part entière.Il avait exprimé quelques années auparavant – en 1916 – la nécessité du reboisement du pays. La première de ses attributions répond à son souhait …

Il n’est pas reconduit dans ces fonctions dans les ministères Briand et Poincaré qui se succèdent de 1921 à 1923. Mais les élections législatives suivantes, en 1924, vont porter au pouvoir le « cartel des gauches » avec un parti radical-socialiste qui passe de 86 à 118 députés et va alors peser de tout son poids sur la politique Française. Vont ainsi se succéder aux manettes, E. Herriot, P. Painlevé, A. Briand, R. Poincaré et d’autres. La fonction de président du Conseil est quand même instable du fait des changements d’alliances et certains ne restent en place que quelques jours !

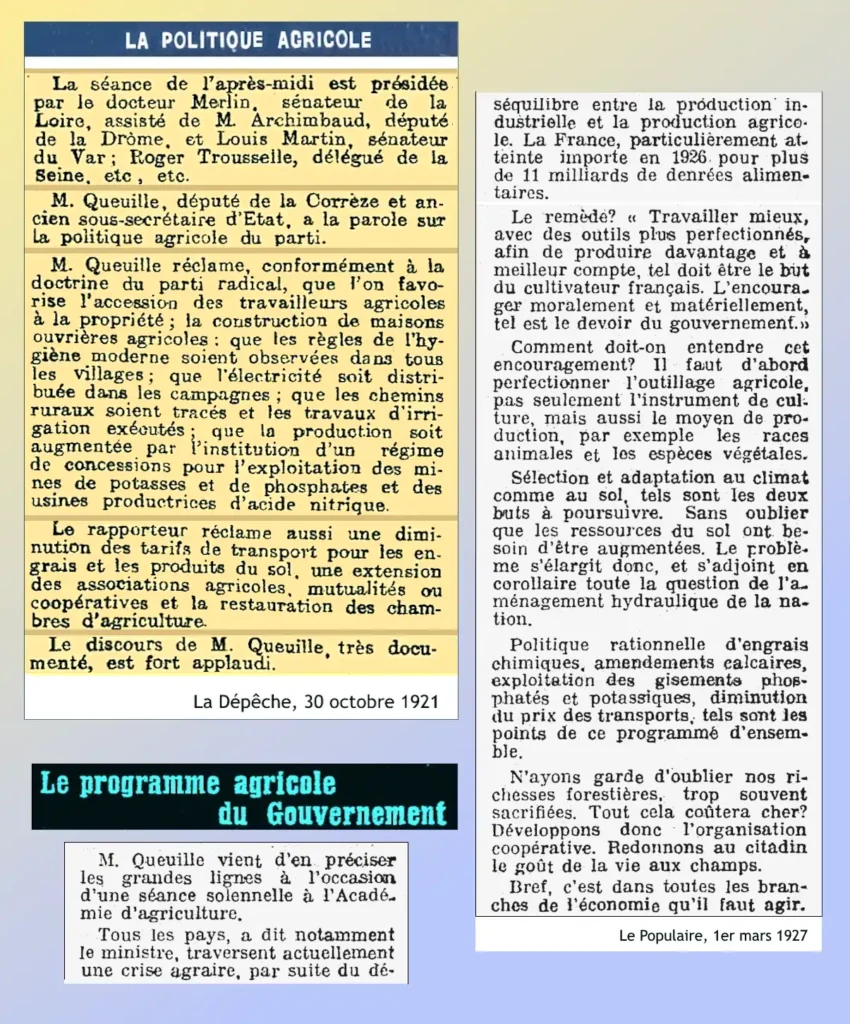

Henri Queuille va occuper avec une grande régularité le poste de ministre de l’agriculture, un domaine qu’il connaît bien de par ses origines et sa profession.

Malgré les changements fréquents de gouvernements, sa carrière ministérielle ne s’interrompra jamais bien longtemps. Dans les années 30, il exercera ses talents dans d’autres ministères : Postes, Santé et sports, Travaux Publics. Il conduira les négociations qui aboutiront à la création de la Sncf par regroupement et fusion des opérateurs privés. Après la seconde guerre, il accédera au poste de président du Conseil. Et lorsqu’il n’exercera pas cette charge, il conservera son pouvoir d’influence en tant que vice-président du Conseil jusqu’en 1954.

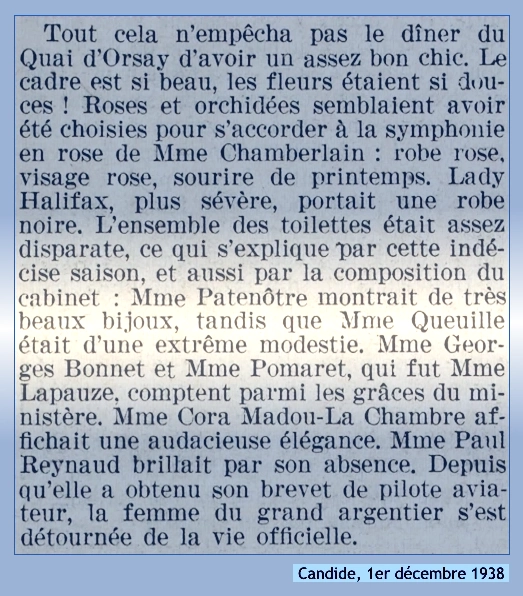

Devenu une sommité politique, il sera convié à de nombreuses rencontres au plus haut niveau. Avec son épouse, qui se fera remarquer par … sa grande discrétion :

De temps en temps, il abandonnera sa casquette de chef de gouvernement pour redevenir un simple médecin, plein de bons conseils et en lutte contre toute forme de dopage, travers apparemment assez courant chez les politiques, qui recourent à ces produits pour résister à la pression de leur fonction. [ le Corydrane et l’Orthédrine, produits cités dans le corps de l’article, sont des stimulants à base d’amphétamines … ]

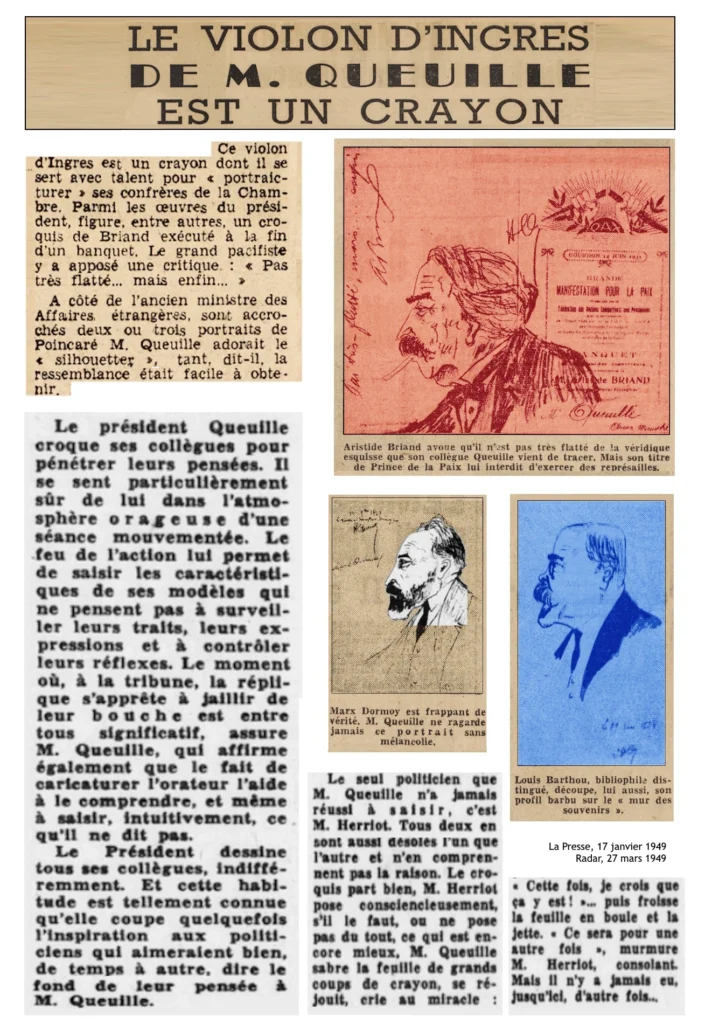

Henri Queuille est aussi, c’est moins connu, un caricaturiste amateur, qui prend plaisir à croquer ses collègues de l’assemblée, ce qui, dit-il, lui permet de deviner le fond de leurs pensées :

Les banquets sont une tradition presque institutionnelle durant la 3ème République. Chaque réunion, chaque manifestation ou inauguration sont l’occasion d’un regroupement de tous les participants autour d’une table bien garnie. Et quelques orateurs délivrent la bonne parole à l’assemblée après que tout le monde ait goûté les meilleurs plats régionaux.

Un rituel qui remonterait à la fête de la Fédération en 1790 et même … jusqu’aux Gaulois, si l’on en croit les auteurs d’Astérix, R. Goscinny et A. Uderzo

| II – Les sujets majeurs |

II A – Modernisation du secteur agricole :

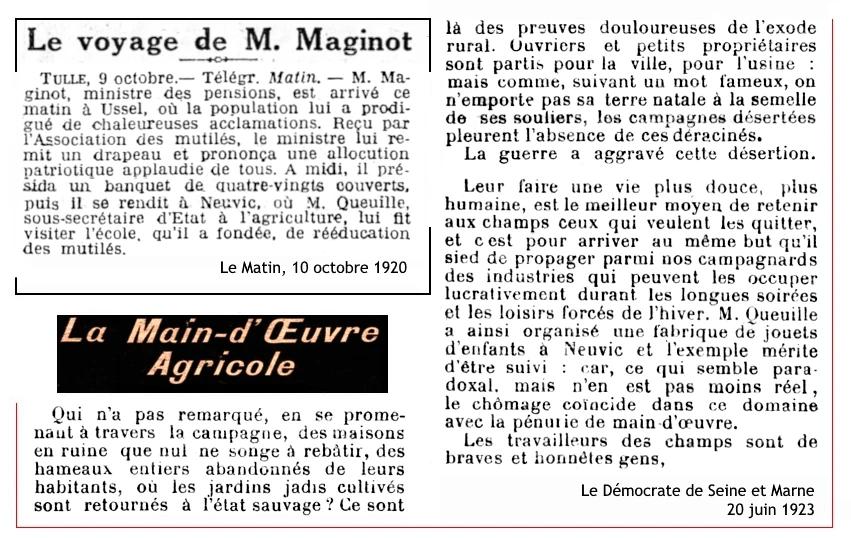

Il connaît sur le bout des doigts les problèmes de l’agriculture et des agriculteurs et il a des idées bien précises quant aux remèdes à appliquer pour améliorer les conditions d’existence de cette population qui représente alors plus de 50 % de la population totale. Les problèmes sont multiples et une modernisation en profondeur est nécessaire : des améliorations matérielles pour l’essentiel, sans oublier, c’est de la plus haute importance, les travailleurs des champs tentés par les emplois de l’industrie alors que la profession manque déjà de bras; d’autant que la guerre qui vient de s’achever a éclairci leurs rangs …

Dans un discours auprès de l’académie d’Agriculture en février 1925, il passe en revue les obstacles à lever :

– il faut, en premier lieu dit-il, augmenter le volume de travail, ce qui implique de disposer d’une main d’œuvre abondante. La première priorité est de limiter l’exode vers les villes qui vide petit à petit les campagnes; pour cela, il est essentiel de rendre le métier d’agriculteur plus attractif en facilitant notamment l’accès à la propriété des exploitants, en leur offrant des possibilités de crédit ainsi que des dispositifs d’assurances contre les risques inhérents à la profession.

– augmenter les rendements par l’utilisation accrue des engrais chimiques et des semences à fort rendement, le rôle du politique étant de garantir l’approvisionnement de ces produits en quantités suffisantes,

– réduire tout ce qui entrave la productivité : faciliter la circulation sur les chemins, amener l’électricité dans les fermes, multiplier les adductions d’eau potable, promouvoir l’assainissement et l’irrigation,

– mécaniser l’agriculture,

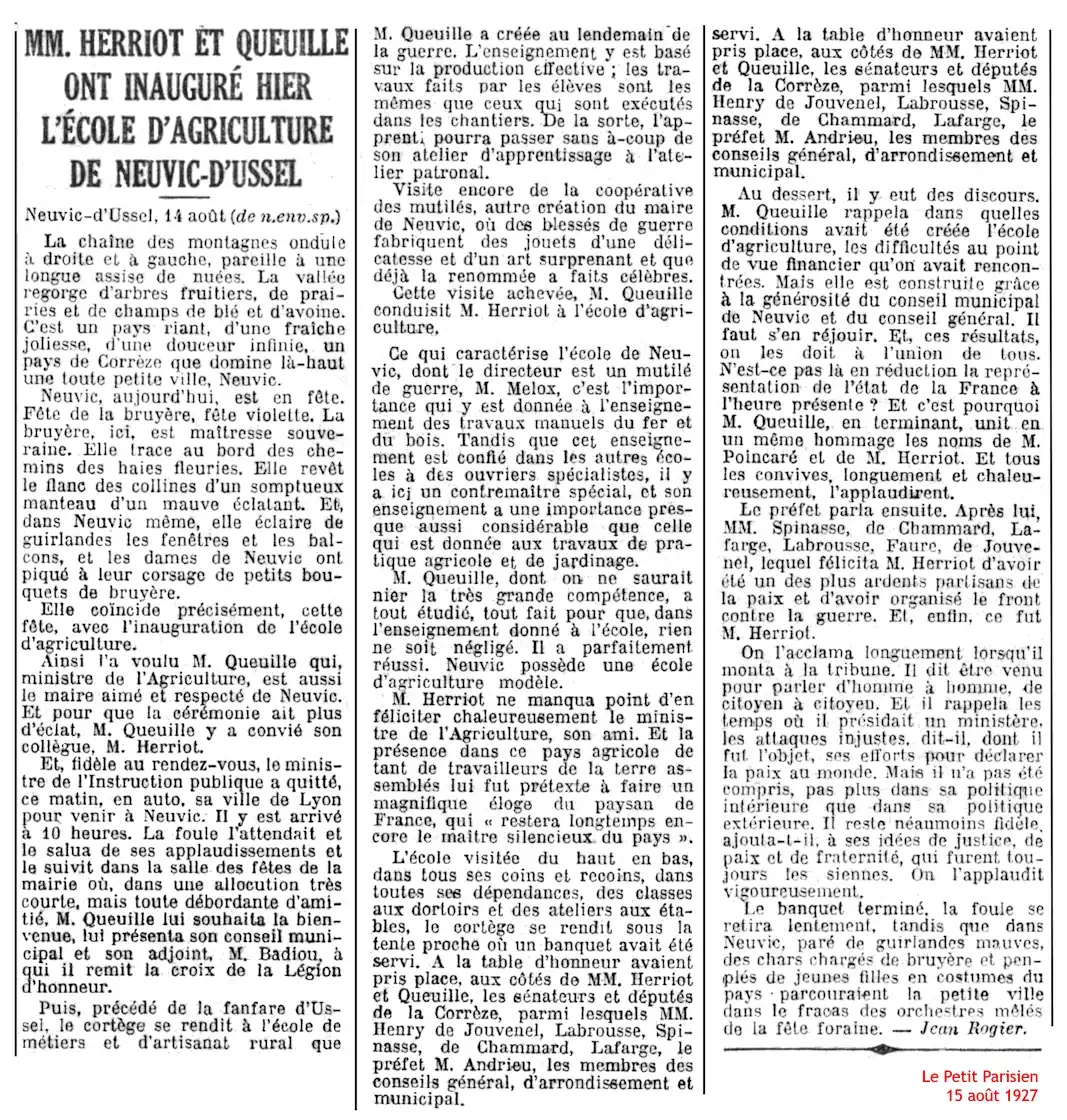

– développer l’enseignement agricole de façon à substituer la science à l’empirisme afin d’avoir des acteurs compétents dans leur domaine. Ces écoles d’agriculture doivent aussi former aux métiers nouveaux, tels que ceux qui se développent au sein des coopératives agricoles,

– juguler les épidémies qui menacent le cheptel bovin, développer la prophylaxie.

Il fera part de son diagnostic et des remèdes qu’il propose à chaque fois qu’il en aura l’occasion :

Tous les leviers susceptibles de contribuer à l’amélioration des rendements sont actionnés :

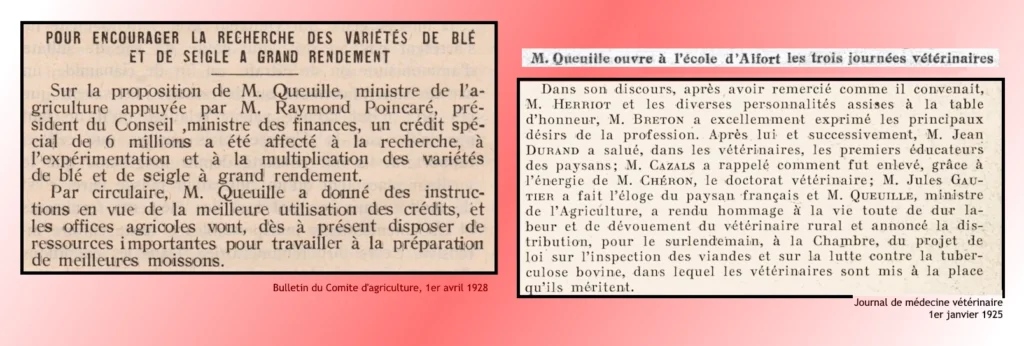

– Les engrais et les semences : les surfaces cultivées ont tellement diminué après la première guerre que la production de céréales devient insuffisante. Pour remédier à la diminution de production qui en résulte, il est indispensable d’augmenter les rendements. Un moyen d’y parvenir est d’utiliser en masse des semences sélectionnées et des engrais.

Sur ce second point, le prix exorbitant des phosphates venant d’Afrique du Nord est un obstacle à ce plan. Henri Queuille préconise en quelque sorte d’encadrer les prix des phosphates afin de contourner cette situation de blocage.

– L’hygiène indispensable des élevages qui passe par un renforcement de l’action des vétérinaires.

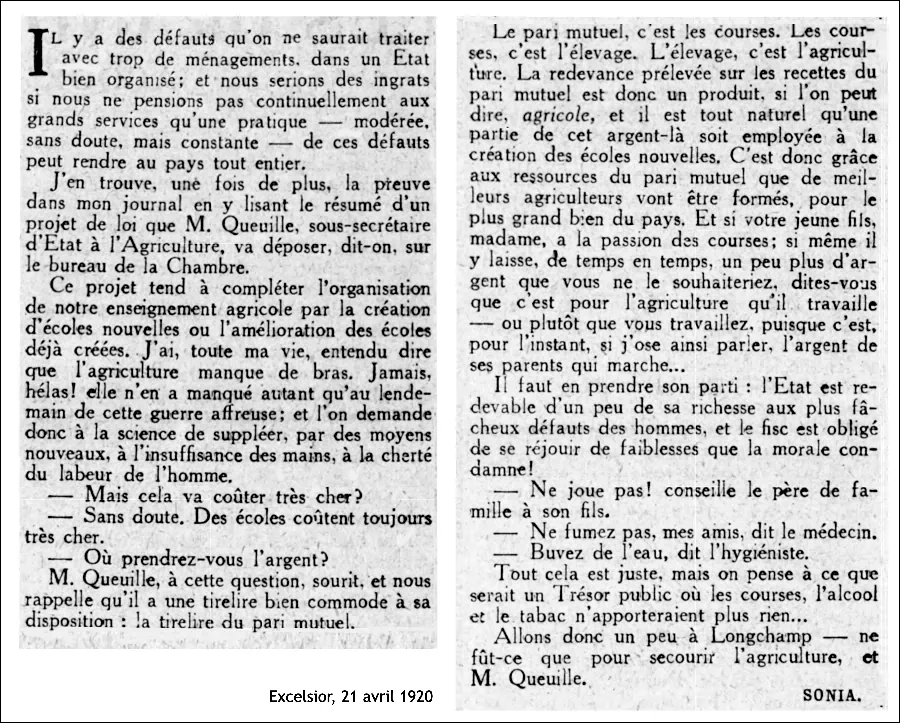

– L’enseignement agricole contribuera à rehausser le niveau de connaissances des agriculteurs confrontés aux progrès des techniques agricoles et doit donc être développé ; un financement inattendu est mis à contribution :

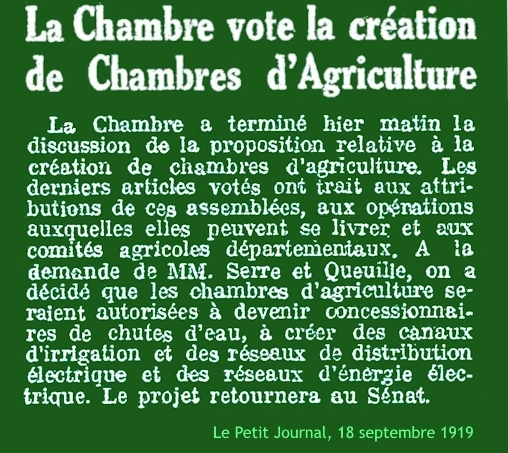

– Les chambres d’agriculture deviendront ainsi un des opérateurs privilégiés pour tout ce qui touche aux réseaux, eau ou électricité :

II B – Action pour les mutilés de guerre

Juste après guerre, Henri Queuille a assuré la présidence de la Commission de rééducation de l’Office national des mutilés. Il est évident que son engagement en tant que médecin durant le conflit l’a sensibilisé à ce sujet. Il a mis ses idées en application en créant un établissement spécialisé à Neuvic et à Ussel (voir le chapitre suivant)

II C – Barrages et électrification

Son soutien à l’électrification et l’édification de barrages sur la Dordogne sera une constante chez lui. On trouve trace de ses très nombreuses interventions en faveur de la « Houille blanche » à la Chambre, en 1919 par exemple, à l’occasion de débats parlementaires ou lors de la décision prise la même année de créer des Chambres d’Agriculture (ci-dessus). Il s’agit d’amener au plus vite la fée électricité dans les zones les plus reculées pour en faire profiter leurs habitants et pour les besoins de la profession agricole. À l’évidence, il voit bien que le Massif Central et la vallée de la Dordogne disposent d’un potentiel considérable, peut être du même niveau que celui des vallées Alpines.

La difficulté est double :

– éviter la multiplication de projets de petite taille dont l’efficacité serait incertaine ;

– financer des travaux gigantesques alors qu’il n’existe pas d’opérateur de taille en matière d’énergie.

C’est le besoin exprimé par les compagnies ferroviaires – Compagnie Paris-Orléans et la Compagnie du Midi – qui souhaitent électrifier leurs lignes, qui va débloquer la situation et initier la construction de barrages sur la Dordogne; Marèges sera le premier ouvrage de taille à voir le jour au milieu des années 1930. Mais tout ne va pas sans mal et le chantier du barrage sur le Chavanon, affluent de la Dordogne, qui aurait dû être haut de 80 m, sera finalement abandonné.

Cette production d’électricité profitera au pays mais aussi à la région; elle pérennisera la liaison ferroviaire, favorisera l’industrialisation du secteur, et constituera une alternative au tout charbon. Et c’est une énergie renouvelable !

Encore faut-il amener l’électricité jusqu’aux citoyens-consommateurs, y compris dans les villages reculés !

Pour atteindre cet objectif, Henri Queuille va actionner un des leviers à sa disposition : les services du Génie Rural, une administration de son ministère chargée des études préparatoires aux travaux d’extension des réseaux, ce qui inclut la distribution de l’électricité.

II D Tourbières et fabrication du charbon de bois

Si l’exploitation des tourbières du plateau de Millevaches restera à l’état de projet jamais vraiment abouti, il en ira autrement avec le charbon de bois. Il s’agit de faire émerger un substitut au pétrole et au charbon, sources d’énergie dont la région du Limousin est bien dépourvue, au contraire du Nord et de l’Est de la France, riches régions minières. Comme d’autres territoires, le Limousin a des forêts denses et de ce point de vue, un potentiel inexploité.

Le développement de l’énergie « charbon de bois » sera un des combats qu’il mènera durant deux décennies. Il participera à de nombreuses expositions de matériels roulants adaptés à cette source d’énergie et ne manquera jamais une occasion de rappeler qu’il s’agit véritablement d’une richesse nationale, de son point de vue sous-estimée. Tant l’agriculture que les armées sont des institutions susceptibles d’utiliser de tels matériels et Henri Queuille ne se fait pas faute de faire passer le message. Il donnera d’ailleurs lui-même l’exemple lors de la campagne des sénatoriales de 1938, lors desquelles il sillonnera les campagnes d’Ussel et Neuvic au volant d’un véhicule à gazogène.

Et durant l’occupation, il exploitera un petite unité de fabrication de charbon de bois sur la commune de Sérandon, dans le bois de Fleix. Cet épisode lui laissera un souvenir particulier puisqu’en sciant du bois, il s’entaillera deux doigts, une mésaventure que rapportera la plume de Paul Guth dans Le Figaro Littéraire.

|

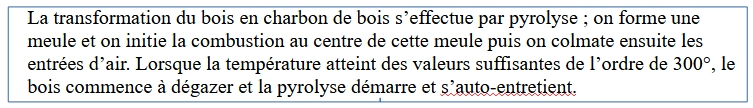

– Un petit aparté sur les gazogènes – Le bois est composé de lignine et de celluloses, des polysaccharides dont le squelette est constitué de macromolécules à base de carbone, à hauteur de 50 %, d’oxygène et d’hydrogène. La combustion du bois produit donc en première intention du dioxyde de carbone, CO2. Si par contre on chauffe le bois à haute température tout en limitant la quantité d’air participant à la réaction, il se forme du monoxyde de carbone (CO) sous forme gazeuse, susceptible d’alimenter un moteur thermique classique, en lieu et place de l’essence. Si en outre, on injecte de façon contrôlée un peu d’eau sur la masse solide en combustion lente, on fabrique encore du CO ainsi que de l’hydrogène qui vient enrichir le mélange gazeux. Le bois peut être utilisé tel quel sous réserve d’un minimum d’homogénéité des essences utilisées et doit être mis aux dimensions convenables sous formes de bûchettes. Une autre possibilité est de le transformer au préalable en charbon de bois, plus léger et de densité énergétique supérieure.

Les deux technologies co-existent. Le bois peut être utilisé dans les camions où le problème de poids n’est pas un handicap tandis que le charbon de bois sera plutôt utilisé pour les voitures. C’est le cas dans le gazogène équipant les véhicules de la marque Panhard-Levassor (doc datant de 1927) :

|

II E – Le reboisement

Le reboisement timidement amorcé en 1827 avec la promulgation du code forestier, poursuivi sous Napoléon III, est jugé insuffisant d’autant que les zones ravagées par la guerre ont été durement affectées. Les politiques considèrent qu’il y a urgence à lutter contre le déboisement de crainte qu’il finisse par prendre le dessus sur le reboisement. Le ministère de l’agriculture est à la manœuvre :

II F – Crédit agricole, chemins ruraux et irrigation

Hormis ces grands dossiers, l’agriculture touche à de nombreux domaines. Les moyens de financement sont un outil important auquel les agriculteurs doivent pouvoir accéder et Henri Queuille y contribuera en donnant un nouvel élan au Crédit Agricole; il présidera d’ailleurs la Caisse Nationale de Crédit Agricole de 1936 à 1940 puis de 1947 à 1960 ainsi que la Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit entre 1935 et 1959.

Les chemins ruraux feront l’objet de toute son attention ; ce n’est pas un sujet si anodin qu’il y paraît car au moment où l’on veut développer la mécanisation agricole, il est nécessaire de s’assurer que ces engins puissent circuler jusqu’à leurs lieux de travail. D’où la nécessité d’avoir des chemins carrossables !

L’adduction d’eau qui conditionne l’assainissement et l’irrigation seront deux autres sujets auxquels il consacrera du temps et de l’énergie.

II G – L’autre ministre, le froid et autres hobbys

Quand le ministre Queuille changera de portefeuille dans les années 30, il traitera d’autres dossiers ; le plus emblématique sera celui de la Sncf. L’endettement des 5 grandes compagnies qui exploitent chacune leur réseau est l’occasion pour l’État d’opérer une fusion et une nationalisation. C’est Henri Queuille qui mènera les négociations à l’issue desquelles l’État deviendra actionnaire à 51 % du nouvel ensemble.

Durant ses temps libres (…), il préside l’AFF (association Française du froid) et s’efforce de promouvoir les techniques frigorifiques. Il organise en 1955 le congrès international du froid.

Et, c’est moins connu, il présidera également la société nationale d’horticulture entre 1946 et 1959 et recevra d’ailleurs une décoration (sans doute méritée) pour son action continue à la tête de cette association. Une variété de rose portera même son nom en 1952 …

| III – L’action locale |

Henri Queuille est un élu solidement implanté localement. Son action à la Chambre ou en tant que ministre ne saurait lui faire oublier ses concitoyens et ses électeurs. Il sait utiliser les leviers qu’il a à sa disposition en tant que ministre pour faire aboutir des projets qui lui tiennent à cœur.

III A – le tourisme

Très tôt, il s’est consacré à promouvoir le tourisme en Corrèze, en vantant les attraits des gorges de la Dordogne. La rivière qui n’est qu’à quelques kilomètres de Neuvic et qu’il connaît donc bien, est, à l’époque, encore plus sauvage qu’aujourd’hui où les grands barrages ont transformé profondément ces sites. Il est à l’origine de la création d’un syndicat d’initiative local en 1905 alors qu’il n’a pas encore terminé ses études !

III B – École de rééducation des mutilés de guerre

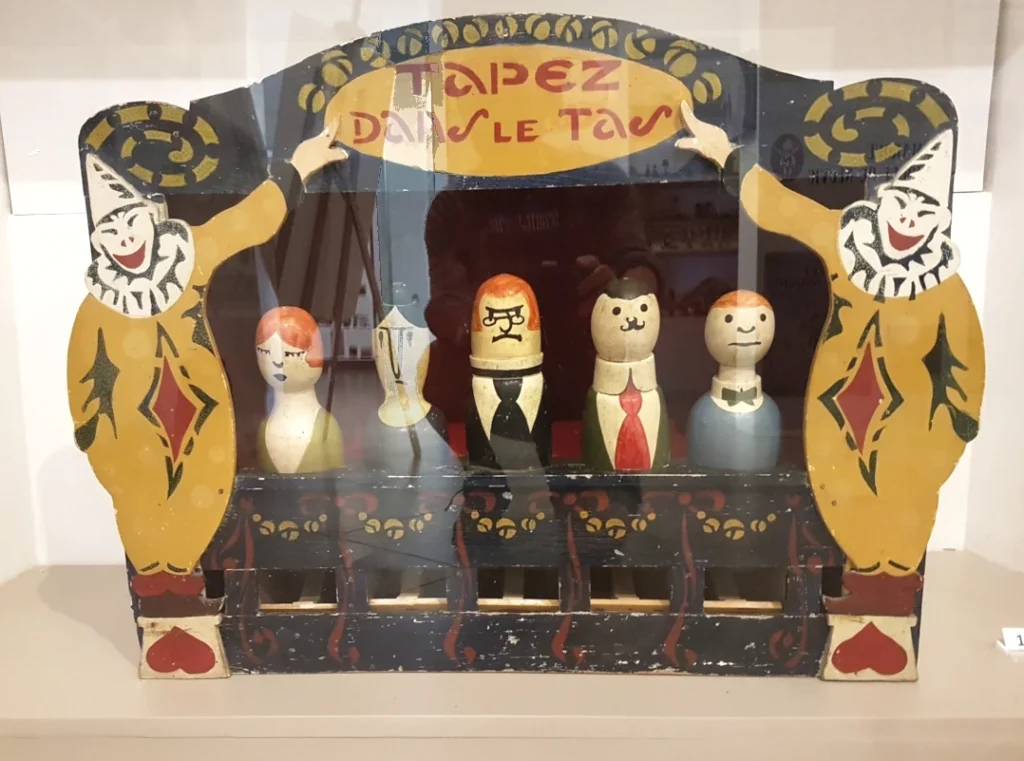

– École de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, spécialisée dans la fabrique de jouets,

– École des métiers et de l’artisanat rural;

– École d’agriculture.

Tous ces établissements ont reçu à un moment ou à un autre, l’appui du maire, du conseiller général ou du ministre, voire même peut être des trois à la fois. Henri Queuille est directement à l’origine des deux premiers qui sont le prolongement de son action pour la réinsertion des mutilés de guerre. Et il a participé à la modernisation du troisième; l’établissement actuel porte d’ailleurs son nom.

Et une petite industrie de fabrication de jouets en bois se développe, qui utilise les compétences artisanales acquises par les mutilés et les veuves de guerre. Le jeu ci-dessous, exposé au musée Henri Queuille de Neuvic, ne nécessite pas de longues explications pour en comprendre les règles :

III C – Inauguration du lycée agricole en 1927

Édouard Herriot est une figure historique du parti radical, plusieurs fois président du Conseil, président de la Chambre, académicien, maire de Lyon ; bref, une pointure qui vient en ami d’Henri Queuille et un peu en voisin. Il visitera l’atelier de fabrication de jouets en bois.

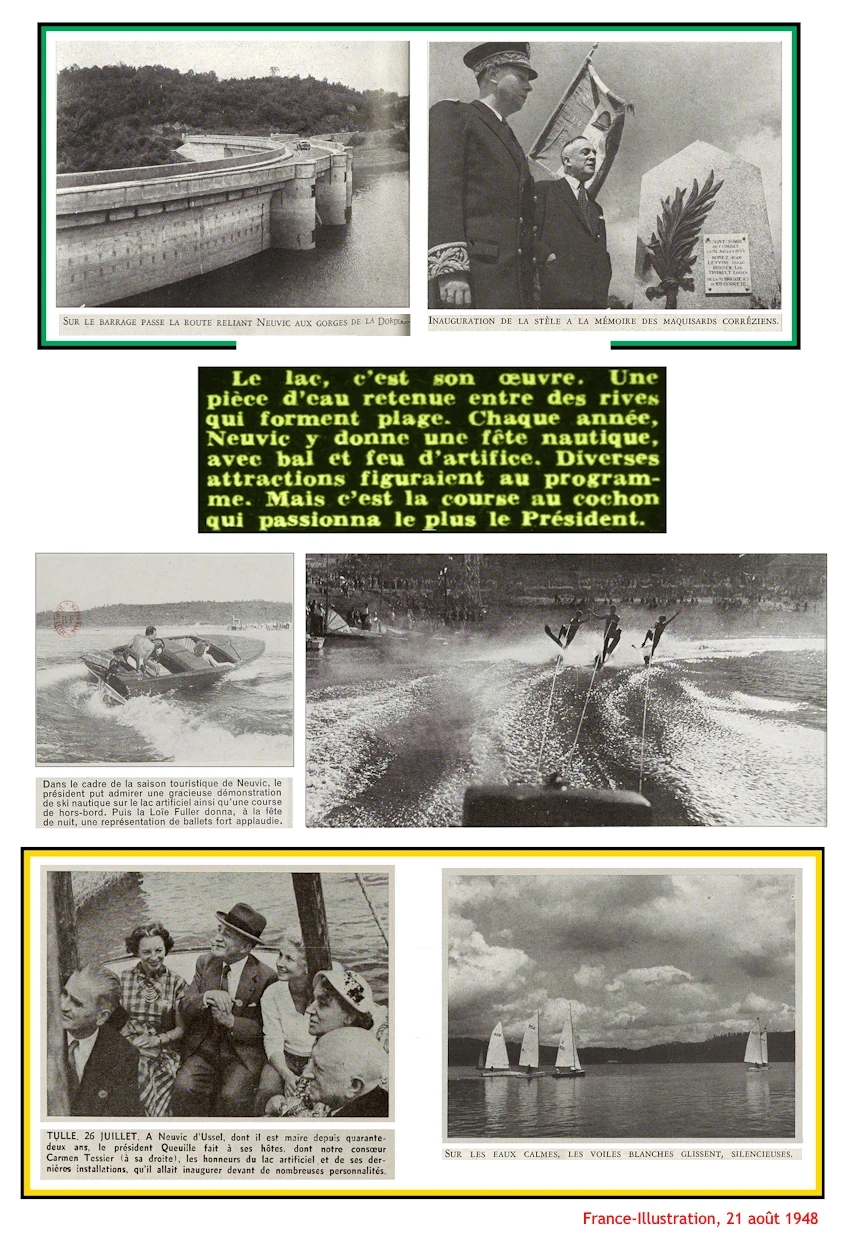

III D – Fête du Lac de Neuvic

La construction du barrage sur la Triouzoune, un affluent de la Dordogne, au début des années 1940 a crée un vaste plan d’eau de 400 hectares qui est devenu rapidement un pôle d’attraction touristique. Henri Queuille qui a sans doute œuvré pour la réalisation de cet ouvrage, a participé activement aux premières fêtes organisées sur ce site magnifique et semble avoir pris du plaisir à suivre une course pas comme les autres :

III E – Barrages sur le Chavanon et sur la Diège

Ces sites hydroélectriques sont suivis de près par le ministre-conseiller général. Les travaux sur le Chavanon entamés au début des années 1922 sont interrompus en 1926, faute de financement semble-t-il. Il est vrai que le site de Marèges est bien plus prometteur avec une production potentielle 5 fois supérieure selon les estimations des projets établis à l’époque. Le barrage des Chaumettes sur la Diège, inauguré en 1928, est l’un des tous premiers sur le bassin de la Dordogne.

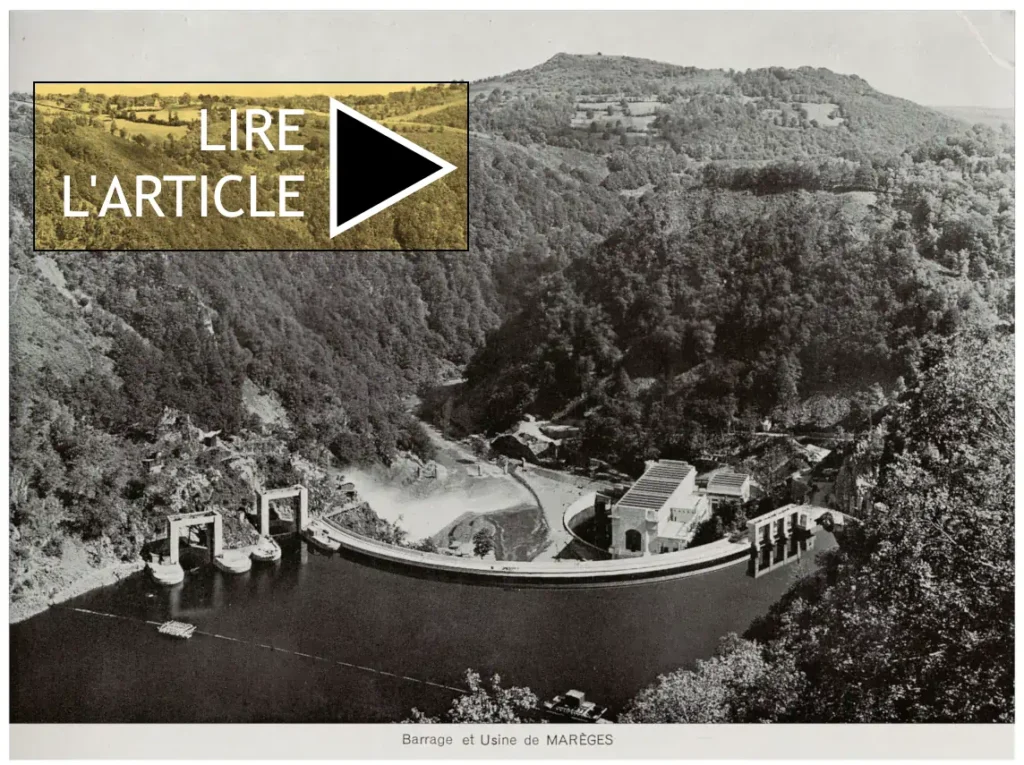

III F – Inauguration du barrage de Marèges

C’est le premier des grands barrage sur la Dordogne. Le premier à mettre à l’actif d’André Coyne qui en assuré la conception originale et novatrice avec son profil en voûte à double courbure ; sa forme en arc de cercle reporte la poussée des eaux sur les appuis constitués par les flancs de la vallée et permet d’obtenir au final un ouvrage « allégé » avec des parois très fines. Autre innovation bien visible : les évacuateurs de crues en forme de « saut à skis » qui permettent de rejeter l’eau excédentaire loin des bases du barrage et en évitent ainsi l’érosion. Il sera aussi le « père » des barrages de l’Aigle et de Bort les Orgues.

Depuis 90 ans maintenant, Marèges produit de l’électricité, c’est dire si les installations sont largement amorties !

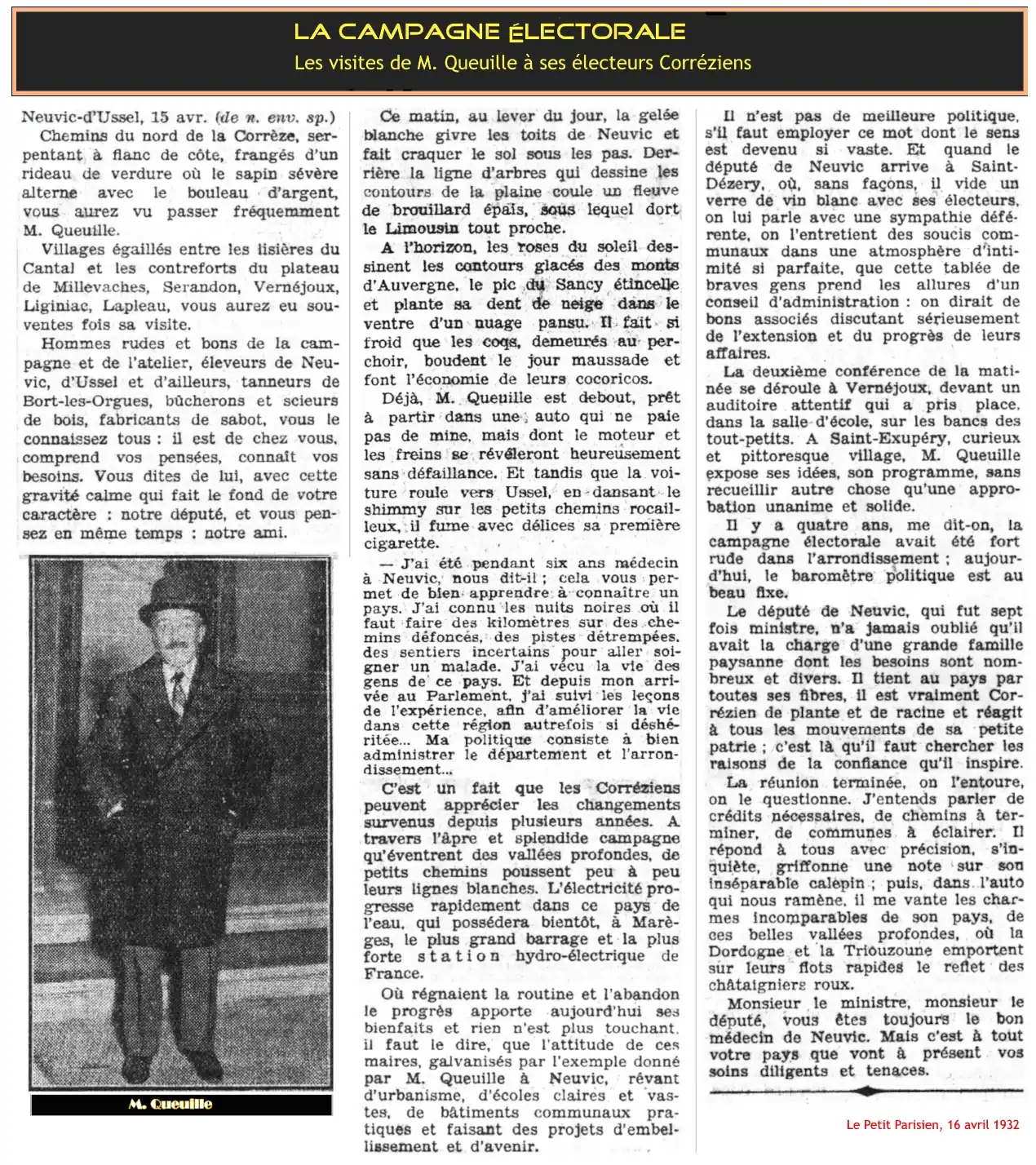

III G – En campagne électorale 1932

Le Petit Parisien est manifestement tombé sous le charme conjugué de la Corrèze et de M. Queuille … et celui-ci sera réélu en battant largement Marius Vazeilles. Ce dernier deviendra député à l’occasion de la législature suivante, celle dite du « Front Populaire »

En 1935, au décès inattendu d’Henry de Jouvenel, Henri Queuille deviendra sénateur.

III H – Inauguration de la Poste d’Ussel et le groupe scolaire Jean-Jaurès en 1938

Est-ce l’approche des élections sénatoriales qui doivent avoir lieu au début de l’année 1939 qui est à l’origine de ce déploiement de ministres et d’élus ? Même s’il n’y a pas de photo pour le confirmer, on apprend incidemment qu’il y avait alors une miss Ussel, une coutume qui semble avoir disparu depuis lors !

| IV – L’homme |

L’homme politique Queuille se distingue de beaucoup d’autres politiques par le souci constant d’avoir une connaissance pointue des sujets à traiter pour en déchiffrer les mécanismes intimes sur lesquels il sera possible d’agir.

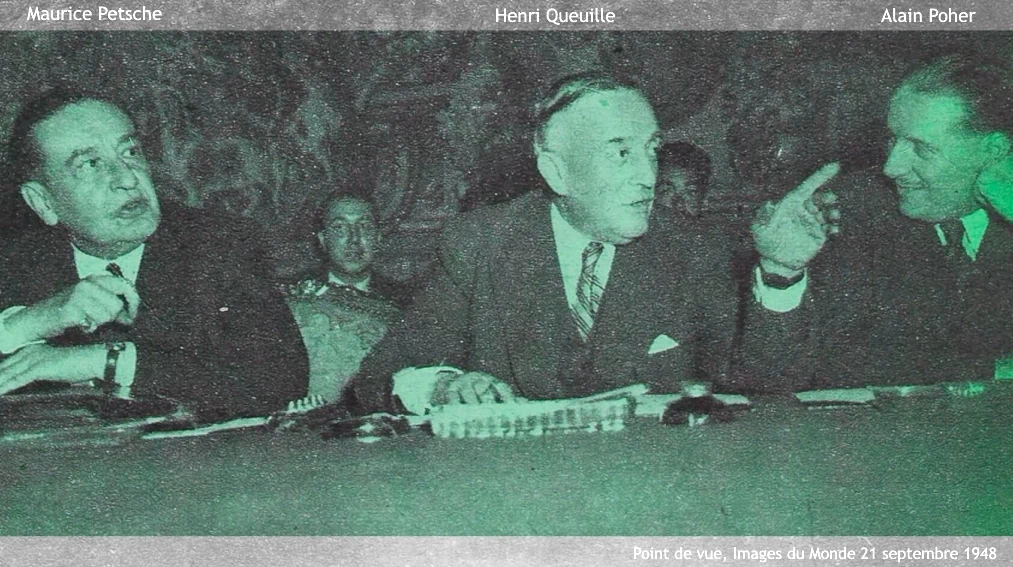

C’est aussi un homme ouvert aux échanges, à la recherche du compromis lorsque cela paraît nécessaire, ce qui demande des qualités d’écoute et de dialogue que tout le monde lui reconnaît. M. Queuille, comme le dit Ici Paris au lendemain de sa nomination comme président du Conseil le 14 septembre 1948, « semble fait pour concilier les inconciliables »

On a prétendu qu’il faisait preuve d’immobilisme ou d’indécision. Ce raccourci polémique est trompeur car rien n’est plus faux.

Lorsqu’il est nommé à la tête du gouvernement en septembre 1948, il ne se défile pas devant les difficultés, au contraire. L’état désastreux des finances nécessite des mesures fortes, donc forcément impopulaires. Pour autant il n’hésitera pas à mettre en œuvre un grand plan d’austérité car la sauvegarde de la monnaie et le retour à l’équilibre budgétaires sont en jeu. Le redressement des finances ainsi initié auquel vient s’ajouter un emprunt d’envergure permettront en outre de débloquer les fonds du plan Marshall. L’inflation qui avait atteint des sommets (60 % entre 1946 et 1948) va retrouver des niveaux moins catastrophiques et redescendre jusqu’à 3% en 1949 !

Voilà comment en parlent deux personnalités politiques de renom qui l’ont côtoyé de près :

– Antoine Pinay qui fut son collaborateur, témoigne de ce qu’il a vu : « Il a eu (Henri Queuille) le courage de prendre la responsabilité du gouvernement alors que les lourdes ruines de la guerre étaient d’autant plus difficiles à redresser que la situation financière était particulièrement dégradée. Dans ces circonstances, le président Henri Queuille a fait preuve d’une grande compétence, d’une grande fermeté, d’une grande autorité et a su, par son habileté et sa gentillesse, gagner des concours et des dévouements exceptionnels. »

– Comme l’écrira avec admiration Edgar Faure, qui fit son entrée au Gouvernement pour la première fois en février 1949 en succédant à Maurice Petsche au poste de sous-secrétaire d’État aux Finances, « le prétendu immobilisme de M. Queuille et la prétendue orthodoxie de M. Petsche ont gagné la Marne du franc »

M. Queuille est un patriote. Il l’a démontré durant la première guerre mondiale par son engagement total. Et lorsque le destin basculera de nouveau à partir de 1939, il répondra présent ; et toute sa famille avec lui ! Et en 1943, il rejoindra la France Libre et répondra au souhait du Gal De Gaulle de l’avoir à ses côtés pour contribuer à la lutte.

Un homme sensible au rôle primordial des femmes dans la société :

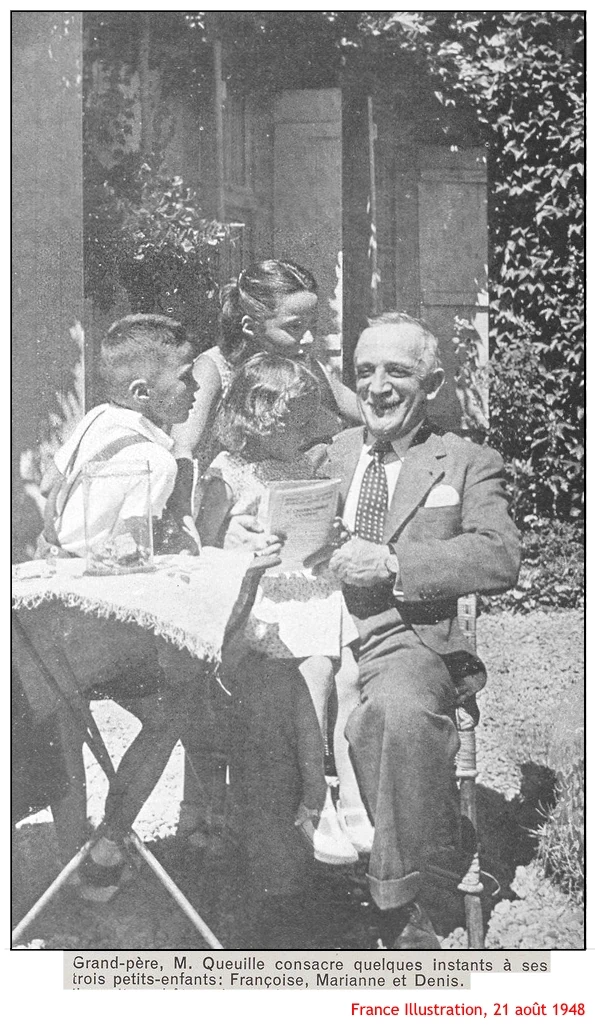

Lorsque Henri Queuille abandonne l’habit de la politique, il se révèle comme un homme ordinaire. Un homme comme les autres, soucieux de sa famille, attentif à ses petits-enfants.

|

|

Et ce serait même un amateur des romans policiers d’après les potins relayés par les journalistes :

Quelques faits divers sans importance relevant de l’anecdotique :

—ooOoo—

Une chose qui restera en dehors de son record de nominations en tant que ministre, ce sera cette phrase devenue célèbre :

« il n’est pas de problème qu’une absence de solution ne finisse par venir à bout »

Sans que l’on sache à quelle occasion il l’aurait prononcée… Cette phrase – reproduite sur un des murs du musée dédié à Henri Queuille à Neuvic – peut s’interpréter de plusieurs façons et on peut en faire une lecture à différents niveaux. Une formulation qui signifierait peut être (interprétation personnelle) que le facteur temporel peut jouer un rôle souterrain plus important qu’on ne le pense, sans pour autant s’interdire de toute action volontariste de régler le problème qui se pose à l’individu ou à l’homme politique. À moins qu’elle n’illustre une forme de découragement désabusé devant une situation compliquée et inextricable ? Un moment de désillusion passager peut être, face à une difficulté imprévisible ?

Sources :

– Site Internet de la BNF (Gallica)

– Musée Henri Queuille