Henri Queuille, président du Conseil

Parti pour rejoindre de Gaulle à Londres en avril 1943, Henri Queuille va se voir confier une première responsabilité qui est de présider une commission dite du « Ravitaillement et du Débarquement » ce qui est une façon d’anticiper les évènements à venir.

En juin 1943, dans le prolongement de ce travail, il est appelé à participer activement au fonctionnement du tout nouveau Comité Français de Libération Nationale, le CFLN, organisme reconnu par les alliés comme représentant les Français qui combattent l’Allemagne. Ce comité est au départ co-dirigé par le Général Giraud et de Gaulle.

Henri Queuille rejoindra l’Afrique du Nord un peu plus tard pour intégrer cette instance dont le général de Gaulle finira par prendre le pouvoir, en évinçant Giraud, trop lié aux Américains. Il présidera même ce comité lorsque de Gaulle ne sera pas en mesure de le faire, comité qui deviendra, juste après le débarquement, le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF).

Il se retirera de cette instance fin août 1944, sans doute en désaccord sur le fond avec le général de Gaulle.

Henri Queuille va retrouver son mandat de maire en novembre 1944 mais va rester à l’écart de la politique, au niveau national s’entend, tout le temps que le gouvernement provisoire reste en place.

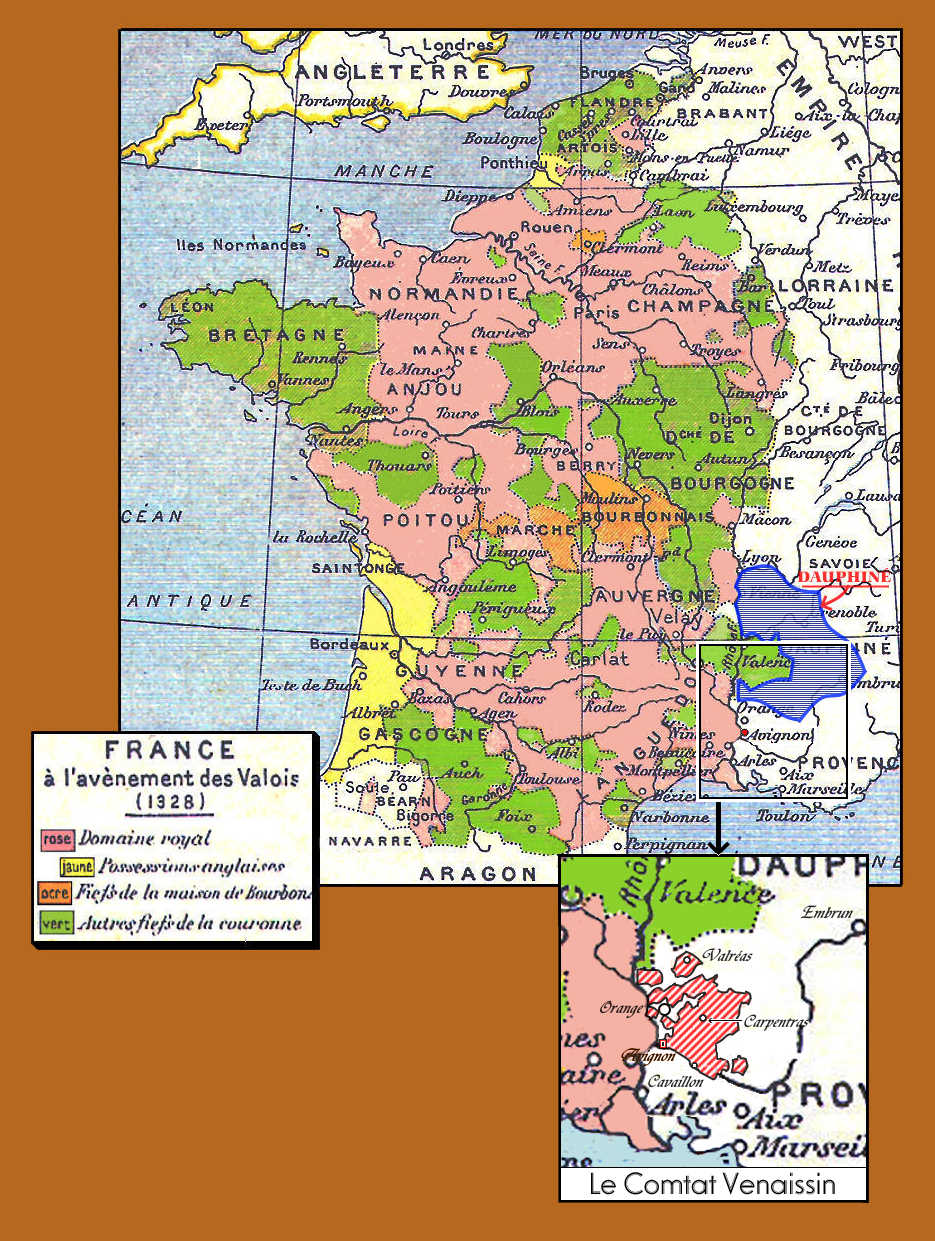

Fin 1946, la constitution est modifiée et on passe sous le régime de la 4ème République. Qui n’est pas si différente de la précédente au final : un Président gardien des institutions, un Président du conseil qui exerce le véritable pouvoir, une assemblée parlementaire toute puissante et une élection à la proportionnelle. Le Sénat a disparu au profit du Conseil de la République dont les attributions sont moindres. Ce système favorisera ce qu’on appelle le régime des partis, appelés à former des coalitions de façon à obtenir la majorité à la chambre. Dans ce jeu d’alliances, les gaullistes et autres républicains de droite et, de l’autre côté, les communistes, seront exclus de ces combinaisons et tout finira par se jouer entre trois partis du centre de l’échiquier : radicaux-socialistes associés à l’UDSR (F. Mitterrand en sera le président après 1953), socialistes (SFIO) et MRP (Mouvement républicain populaire, parti qui garde des liens avec de Gaulle)

Aux élections qui suivent au mois de novembre 1946 – scrutin particulier en ce sens que pour la première fois que les femmes sont autorisées à voter aux élections législatives – Henri Queuille est réélu député du département de la Corrèze et retrouve sa place à l’assemblée pour un sixième mandat.

Le parti radical-socialiste auquel il appartient est un parti-pivot dans le paysage politique français même s’il ne pèse globalement qu’un peu plus de 10 % des voix ; et lorsqu’il s’agit de constituer des gouvernements à partir de 1947, il fait partie de presque toutes les combinaisons. Henri Queuille est un rouage essentiel de ce petit parti et de ce fait, participe à nombre de gouvernements à partir de 1948 où il redevient ministre par deux fois. Finalement, il succède à André Marie à la présidence du conseil à partir du 12 septembre 1948 jusqu’au 28 octobre 1949, soit pendant près de 14 mois. Un des gouvernements les plus longs de cette 4ème république si instable. Il assurera encore la fonction à deux reprises mais de façon épisodique, du 2 au 12 juillet 1950, puis du 10 mars au 10 juillet 1951.

Il occupera la fonction de vice-président du conseil à 7 reprises entre octobre 1949 et juin 1954, ce qui le confirme bien comme quelqu’un d’incontournable dans ces combinaisons successives.

En devenant président du Conseil, il concentre les critiques dont les plus virulentes viennent principalement de la gauche communiste, majoritaire à l’assemblée, au travers de son quotidien emblématique, l’Humanité, mais aussi Franc-Tireur et d’autre part de la presse conservatrice, représentée par l’Aurore ou Paris-Presse par exemple.

Les extraits de journaux reproduits sur les pages suivantes retracent les évènements, petits et grands, de cette période qui voit de nombreux changements tant en France que dans le reste du monde, avec la montée en puissance de l’Urss, l’arrivée de Mao au pouvoir, la création de l’Otan et les prémisses de ce qui deviendra l’UE.

Une période de changements profonds dans tous les domaines.

| I – en France |

Les différents partis de la coalition (SFIO, MRP et radicaux) sont représentés dans le nouveau gouvernement de façon proportionnée aux résultats obtenus à l’élection législative de novembre 1946. Les communistes bien que disposant de la majorité relative avec 30 % des députés, sont exclus du pouvoir. À noter la présence de l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance), petit parti que dirigera d’abord R. Pleven puis F. Mitterrand après 1953.

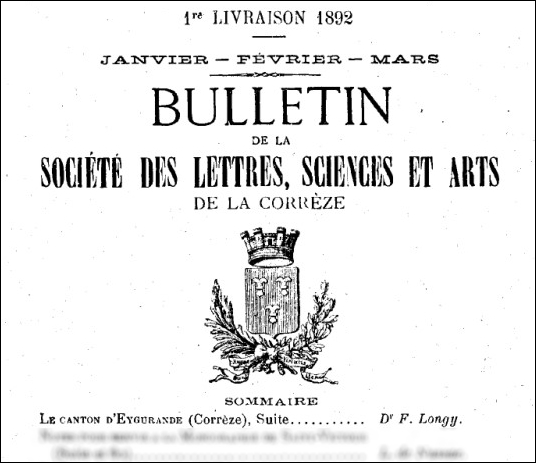

Dès le début de sa gouvernance, Henri Queuille doit prendre des décisions drastiques pour rétablir l’équilibre budgétaire … Décisions plutôt bien accueillies dans l’ensemble.

Ce qui n’est pas l’avis de la presse communiste :

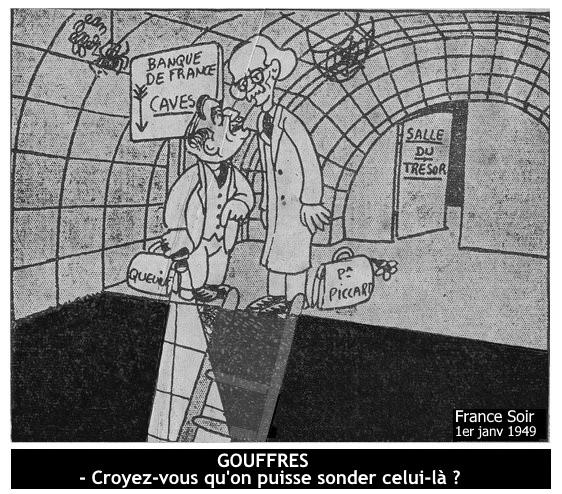

En janvier 1949 et pour compléter cette série de mesures qui vont avoir pour effet de stabiliser l’économie et réduire l’inflation, un grand emprunt est lancé à l’initiative de Maurice Petsche. Même si l’initiative reçoit un accueil favorable dans l’ensemble puisqu’elle évite le recours à l’impôt et peut contribuer à limiter la hausse des prix, tout le monde n’applaudit pas et certains y voient même quelques irrégularités malvenues …

Toujours est-il que 1949 sera une année de forte décrue de l’inflation qui va passer de 60 % à moins de 10 %. Plusieurs explications peuvent être proposées dont l’accroissement continu de la production agricole ou industrielle qui permet enfin de satisfaire la demande ; et la politique suivie par le gouvernement n’y est sans doute pas étrangère …

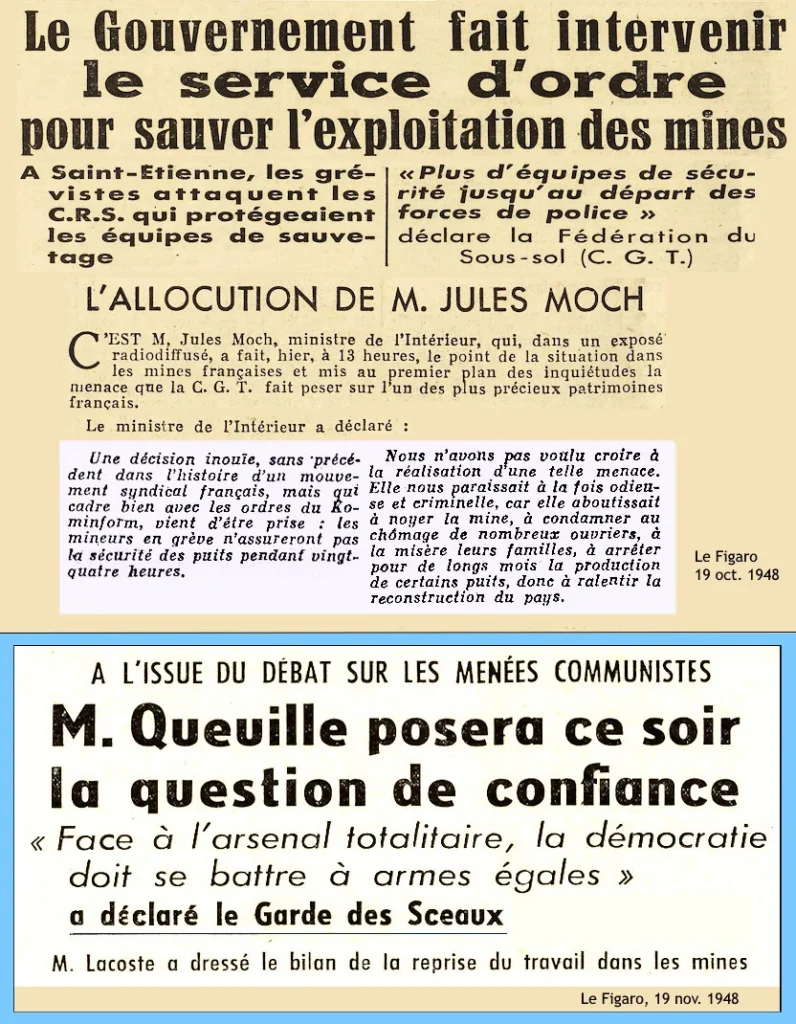

À peine installé à Matignon, Henri Queuille est confronté à une série de grèves qui affecte le secteur des mines à l’automne 1948. Une revalorisation des salaires jugée nettement insuffisante en période de forte inflation est à l’origine d’un mécontentement croissant des mineurs dont les syndicats, la CGT en tête, vont soutenir l’action. Comme en 1947, une crise profonde secoue le pays jusqu’à provoquer même l’intervention de l’armée et mettra du temps à se dénouer. Le gouvernement et son ministre de l’intérieur Jules Moch voient dans cette crise l’influence occulte du parti communiste et de la CGT et redoutent la réédition de ce qui s’est passé en Tchécoslovaquie en février1948 où ce parti a pris le pouvoir dans une situation troublée et poussé à la démission le président Benès. Les discours officiels sont en tout cas sans ambiguïté quant à l’origine des désordres.

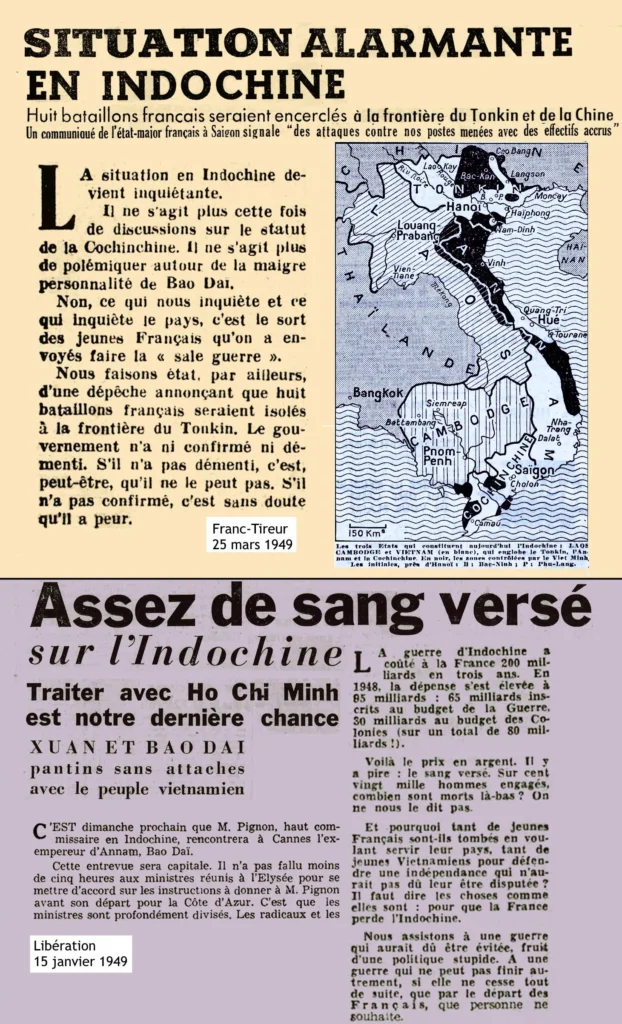

À l’international, la situation est devenu confuse depuis un moment en Indochine où une guerre d’indépendance a démarré en 1946. Le général Leclerc a alerté les gouvernements successifs de la 4ème république sur l’impasse que constituait une intervention militaire, sans être écouté. En 1949, l’idée qui s’impose est de constituer une force politique et militaire centrale capable de s’opposer aux troupes d’Ho Chi Minh qui contrôle le nord de la péninsule ; cette force serait organisée autour d’un descendant de l’empereur, le prince Bảo Đại…

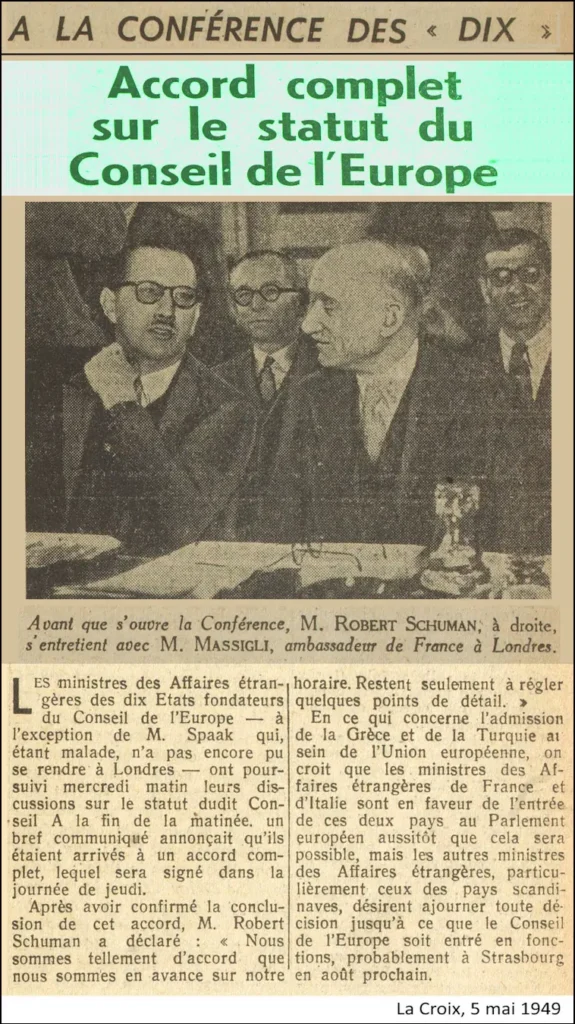

En route vers ce qui sera l’Union Européenne : en parallèle de la création de l’Otan, les Européens entendent s’organiser. Le presque inamovible ministre des Affaires Étrangères de l’époque, Robert Schuman, est à la manœuvre :

Son collègue du ministère de l’Intérieur est nettement moins enthousiaste et redoute la duplicité jamais démentie des Allemands :

|

II – Ailleurs dans le monde et à la même époque (mais ça concernait le monde occidental) |

Mao Zedong, affublé du titre de général dans l’article 1 ci-dessous, instaure un pouvoir de type communiste en Chine, en réalité une dictature personnelle assez sanglante. Ce sera le début d’un long règne, interrompu au début des années 60 après l’échec dramatique du Grand bond en avant, à l’origine d’une famine dévastatrice. S’ensuivra un intermède qui verra Liu Shaoqi exercer temporairement le pouvoir. Mais Mao resté maître du parti communiste Chinois reviendra au premier plan quelques années après en instaurant la « révolution culturelle » et en instrumentalisant la jeunesse au travers des célèbres « gardes rouges ». Un épisode à l’origine de plusieurs millions de morts …

Élections Américaines : contre toute attente Truman est réélu alors que son concurrent républicain, Thomas Dewey, était donné largement favori (illustration 2)

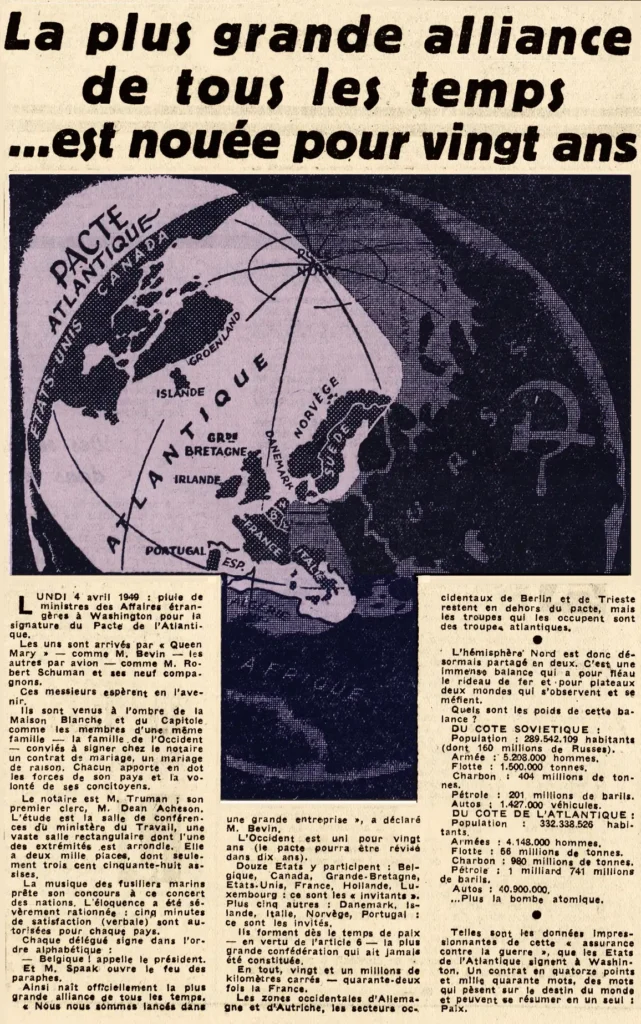

Alors que l’Otan commence à peine son existence, l’Union Soviétique expérimente sa propre bombe atomique (illustration 3). C’est le président Truman qui en fait l’annonce. Selon l’Humanité, Molotov le ministre des affaires étrangères de l’Urss, aurait déclaré en 1947 que son pays maîtrisait cette technologie …

Raymond Aron estime que ça ne va pas influer sur la stratégie soviétique tout en ajoutant que ceux qui seraient tentés de penser que les Russes pourraient, après avoir rattrapé leur retard dans le domaine militaire, montrer un visage nouveau et peut être bienveillant, se trompent lourdement !

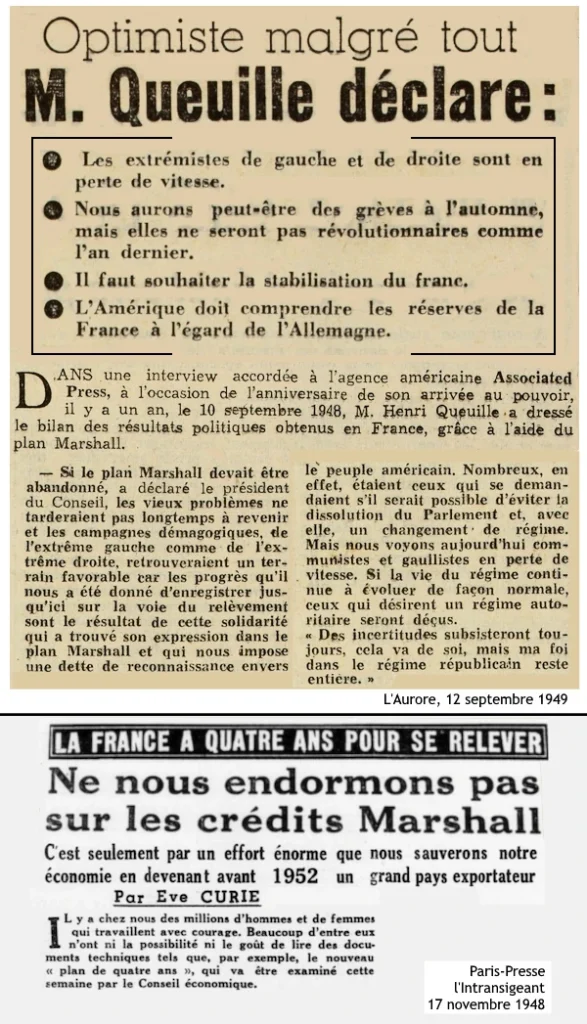

À la suite de l’approbation par l’Onu d’un plan de partage de la Palestine en novembre 1947, David Ben Gourion proclame le 14 mai 1948 l’indépendance de l’État d’Israël. Quelques heures après à peine, le nouvel état doit faire face à une coalition arabe qui a le plus grand mal à tolérer son existence (illustration 4)

La création de l’OTAN : annoncée par le président Truman lors de sa réélection, en pleine guerre froide, c’est la riposte des occidentaux face au bloc de l’Est, homogène et menaçant. C’est aussi la réponse à l’impuissance structurelle de l’ONU.

Le plan Marshall : une aide financière sans doute non dénuée d’arrières pensées, octroyée par les États-Unis aux Européens. Mme Ève Curie, la jeune sœur d’Irène Joliot-Curie, pense qu’il faut expliquer les choses aux Français et surtout se retrousser les manches sans tout attendre des Américains …

Le 70ème anniversaire de Staline : pour Jacques Duclos qu’on devine en lévitation pendant son discours, pas de doute, Staline est le nouveau messie …

|

III – Quelques anecdotes sans grande importance mais non dépourvues de saveur |

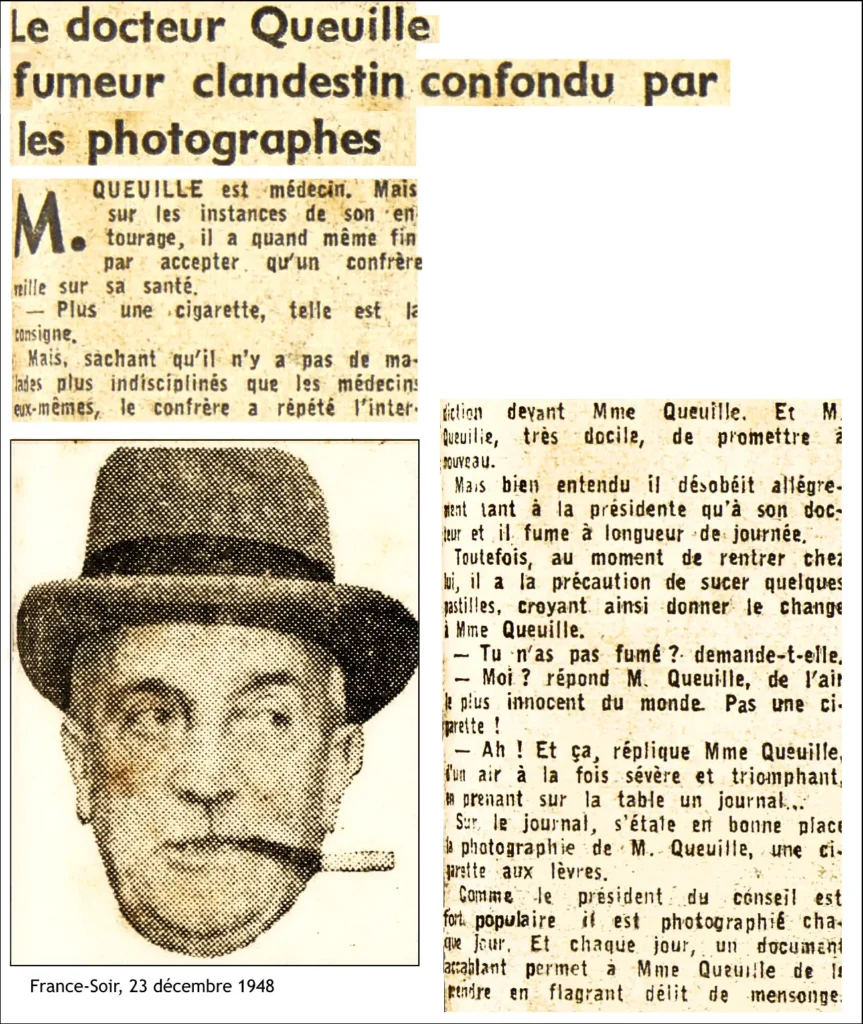

Henri Queuille a ses faiblesses comme tout un chacun et son épouse découvre qu’il a mis les doigts dans le pot de confitures ou plutôt dans son paquet de cigarettes …

Une homonymie à la fois flatteuse et gênante, dont ne sut apparemment pas tirer profit ce brave homme :

Être président du Conseil ne le prémunit ni contre la grippe ni contre la fatigue et il lui arrive ce qui arrive aux gens ordinaires : être malade et empêché de travailler. Généralement, cela oblige à consulter :

Si Henri Queuille se sent rattrapé par son âge alors qu’il a à peine 65 ans, c’est une crainte que nombre de ses successeurs ignoreront : Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac accéderont au pouvoir sensiblement au même âge pour ne le quitter qu’à 75 ans voire plus.

Mais, même sans ordonnance, un médecin sait faire face en cas de coup de fatigue passager : prendre un remède naturel éprouvé :

Une altercation l’oppose à un futur premier ministre, Chaban-Delmas. Lequel, nous apprend Henri Queuille, passe son temps à faire la grasse matinée et à se pomponner à son lever …

Un coup de plumeau aux conséquences incalculables : ce pense-bête indispensable, cette boussole qu’il avait pris soin de placer au bon endroit pour qu’elle lui identique à tout moment où est le Nord, balayé pour un simple excès de propreté !

Les séances du conseil des ministres peuvent être animées avec des propositions pour le moins inattendues :

|

IV – Critiques et caricatures : pas d’indulgence ou si peu |

Septembre 1948 : le début de la gloire avec sa nomination en tant que président du Conseil

Mais les critiques s’expriment sans retenue dès l’instant où la nouvelle de sa nomination est connue :

Le parti communiste l’a pris pour cible dans le conflit des mineurs :

Le parti communiste l’a pris pour cible dans le conflit des mineurs :

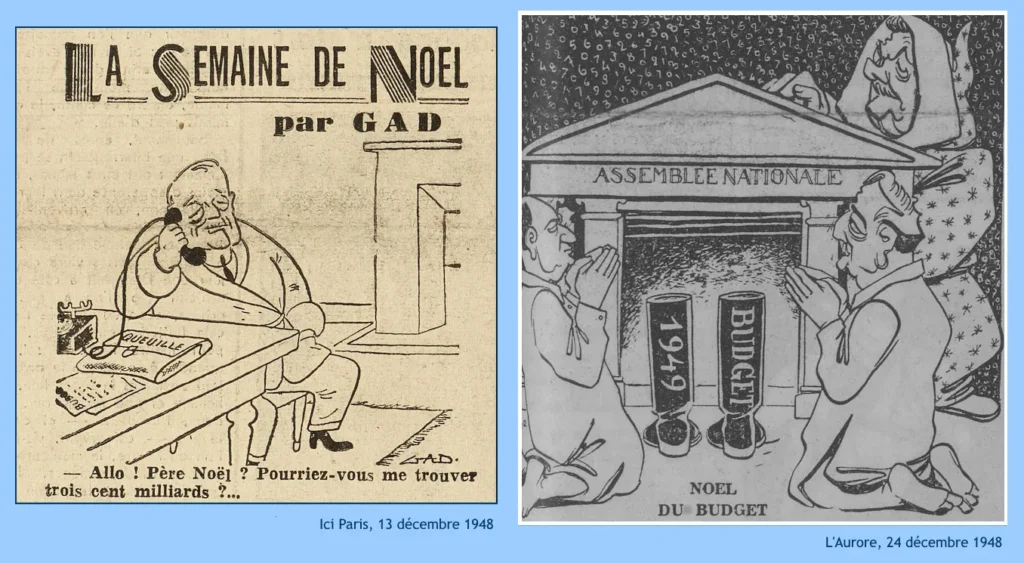

Boucler le budget est un casse-tête ! Heureusement, tant Henri Queuille que Maurice Petsche ont un plan B : solliciter le père Noël incarné pour la circonstance par Édouard Herriot.

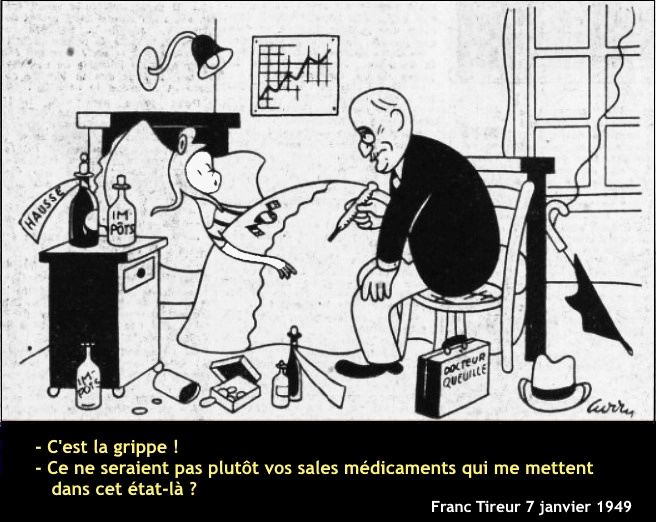

Mais attention, si le remède fiscal est trop violent, le malade risque fort de trépasser :

S’il faut en croire les juristes, la nouvelle constitution ne facilite pas forcément les choses, surtout pour ceux qui ont un peu de bouteille et ont connu et pratiqué la 3ème république

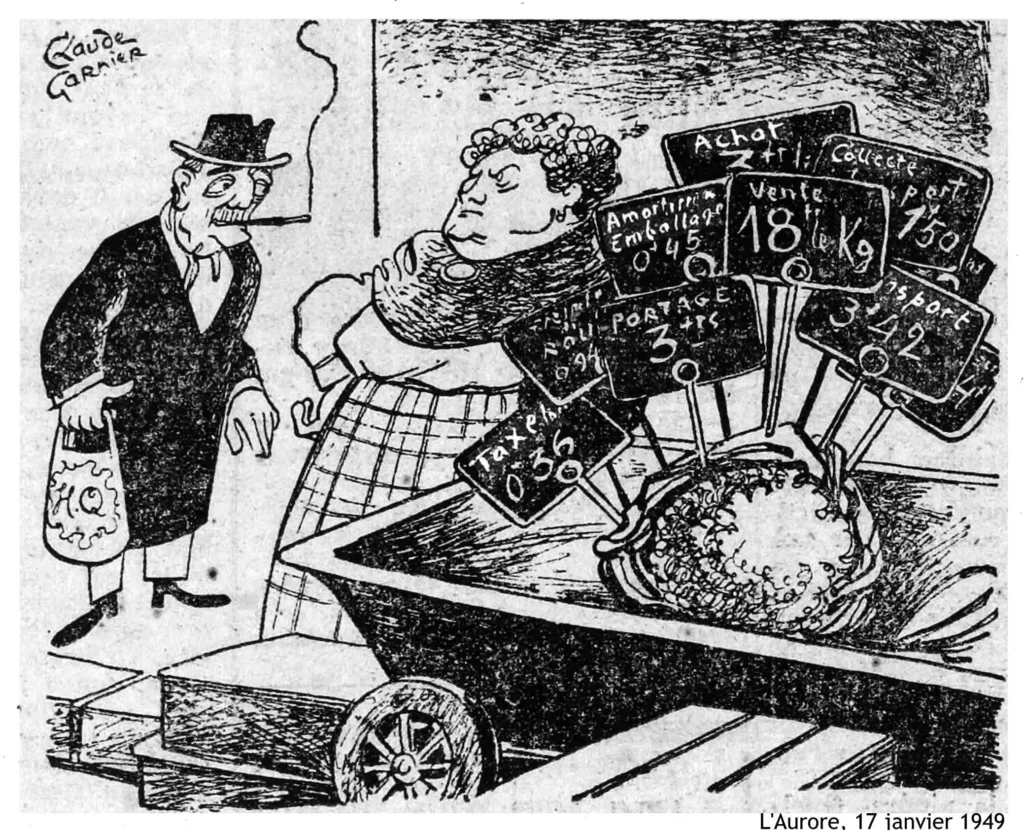

L’inflation record de ces années d’après-guerre entraîne l’envolée des prix et provoque la colère ou les sarcasmes :

La situation inflationniste tendra à s’améliorer en 1949 du fait d’une production agricole revenue à la normale, du fait aussi de l’aide américaine, le plan Marshall

Les élections conditionnent tout pour qui veut accéder au pouvoir … Le bloc centriste espère en un coup de pouce du destin pour se sortir victorieux de ce combat :

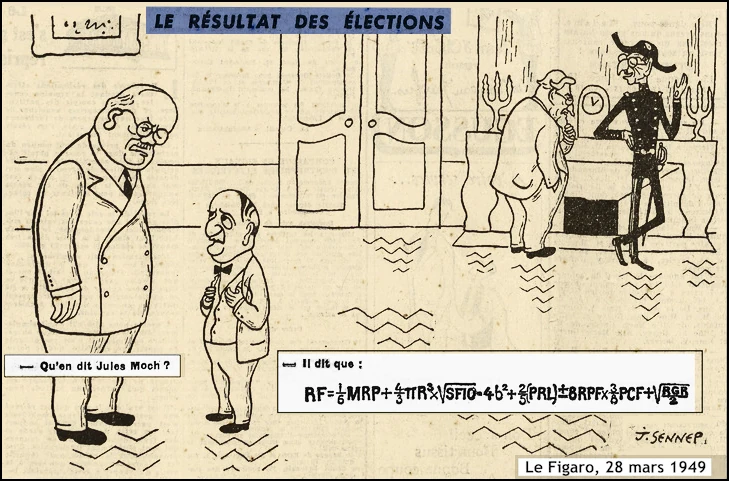

À moins que l’arithmétique des combinaisons sauve finalement la mise ?

Pour savourer pleinement cette supposée réponse de Henri Queuille à Vincent Auriol, il faut se remémorer que Jules Moch est polytechnicien …

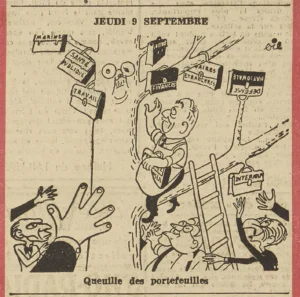

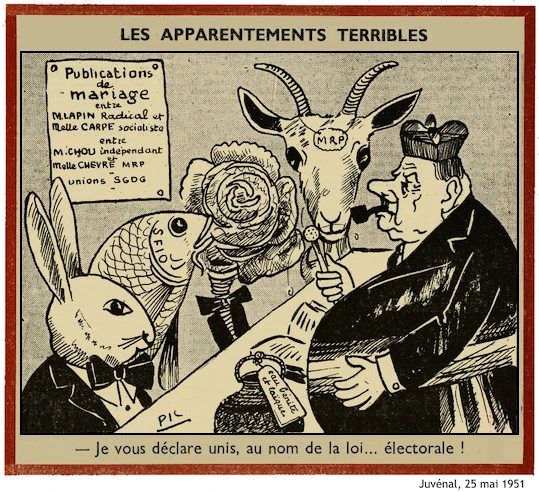

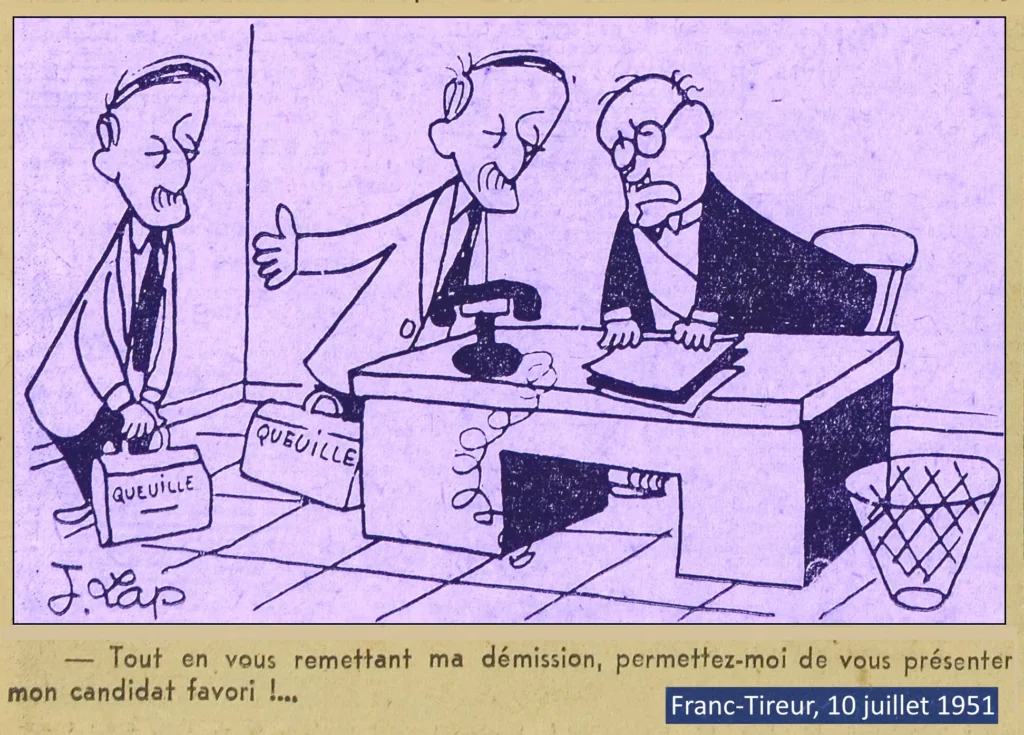

Qui dit nouvelles élections (la caricature fait référence au scrutin de juin 1951), dit nouvelles combinaisons.

Ce scrutin est particulier car la loi électorale a été modifiée et inclut le système dit des apparentements (les partis peuvent passer un accord avant le scrutin, auquel cas ils remportent l’intégralité des sièges à pourvoir dans un département donné si le total de leurs voix dépasse 50 % des suffrages ; ce système introduisait une dose de majoritaire dans le processus électoral et avait pour utilité, pour ses promoteurs, de bloquer aussi bien le parti communiste que le parti gaulliste alors en pleine ascension … )

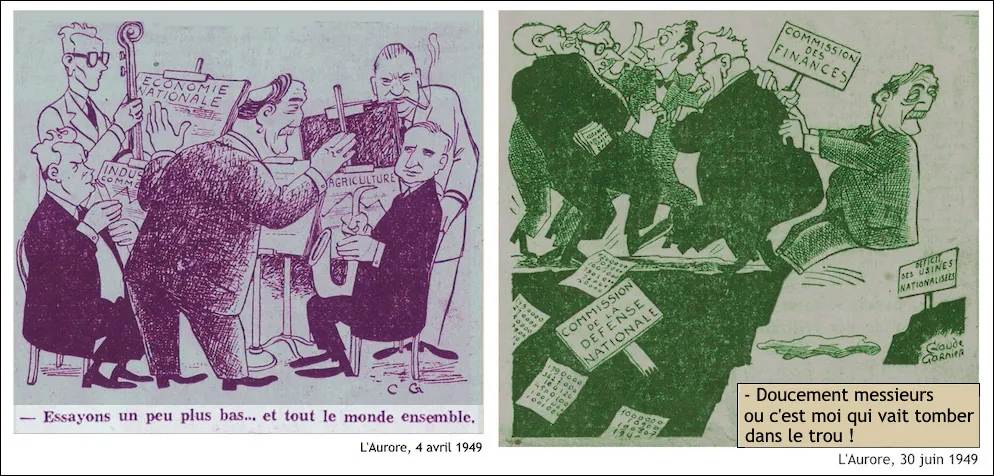

Coalition gouvernementale : une recherche permanente de cohérence et d’équilibre :

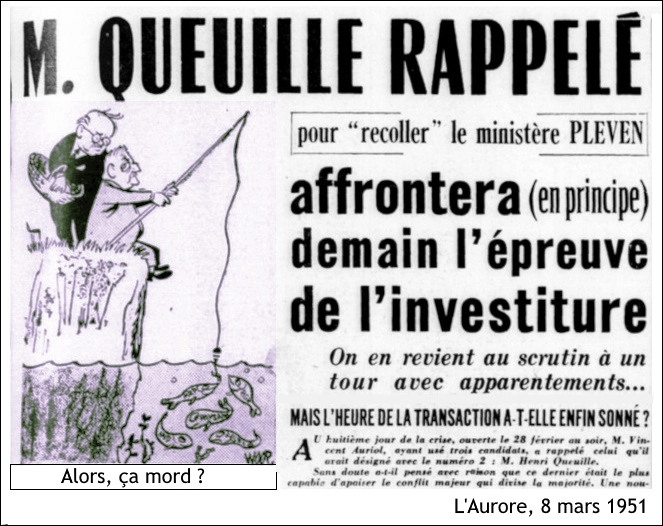

Rappel et passage de témoin : c’est le cas en mars 1951 où Henri Queuille est chargé pour la 3ème fois de former un gouvernement après l’échec de son prédécesseur, René Pleven. Durant ces quelques mois au pouvoir, il va s’appliquer à préparer les élections du mois de juin (voir plus haut) qui verront de nouveau une victoire du bloc centriste.

Mme Queuille veille au grain, mais que peut-elle faire contre le virus de la politique dont semble être victime son mari ?

En dehors de son pouvoir d’influence, Le Président de la République a peu de compétences mais dispose de la prérogative de nommer le président du Conseil, celui qui, dans la réalité, va exercer le pouvoir. Encore faut-il que cette nomination soit entérinée par le parlement ; ce qui suppose une bonne connaissance des forces en présence à l’assemblée. De 1947 à 1954, c’est Vincent Auriol que tient ce rôle.

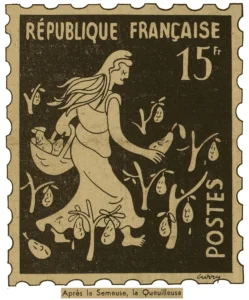

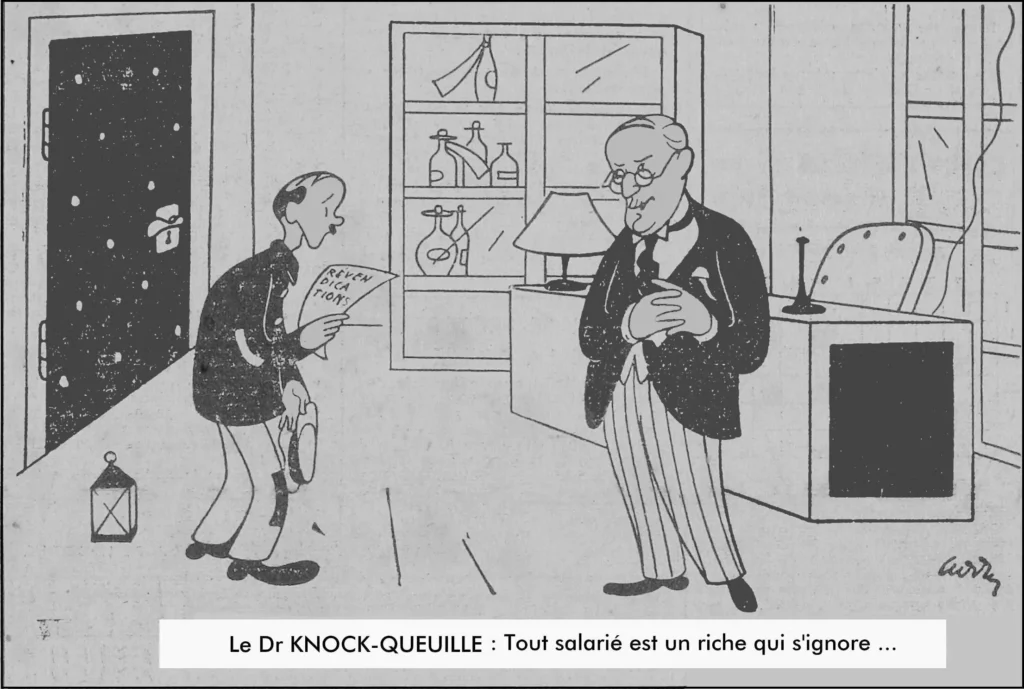

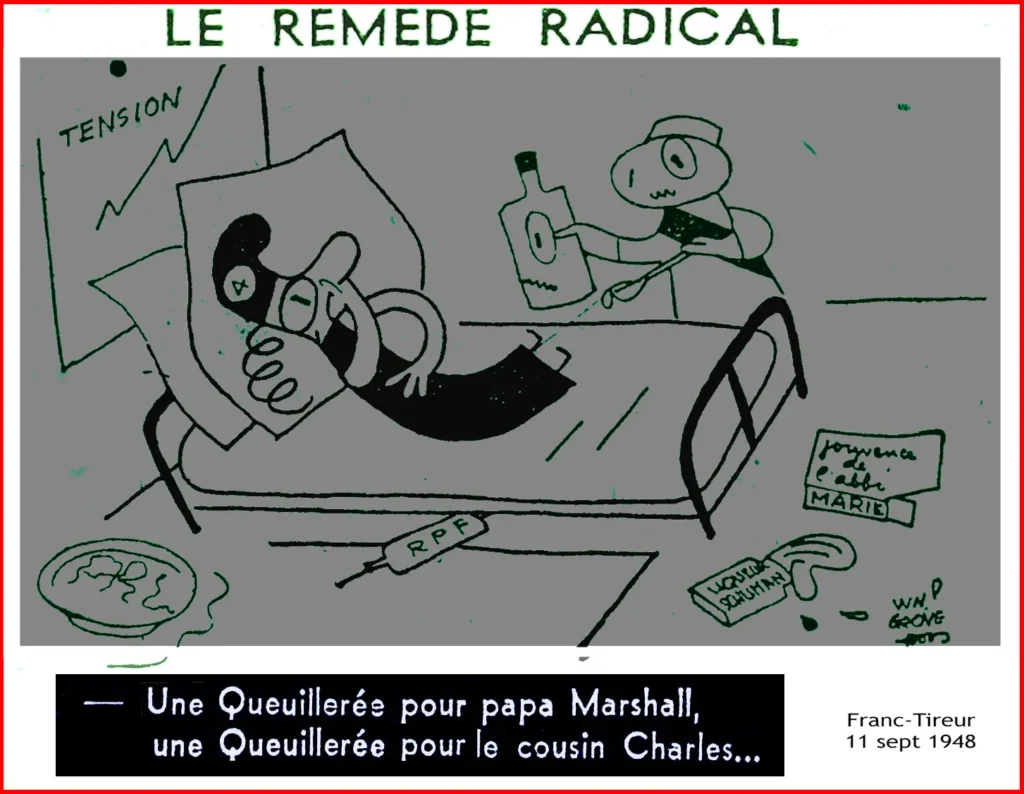

Lorsque Henri Queuille est nommé président du Conseil, les caricaturistes vont se laisser aller à une certaine facilité et exploiter son patronyme pour des jeux de mots construits sur son nom : cueillette, cuillerée.

De même, son métier d’origine – médecin – revient régulièrement, surtout lorsqu’il s’agit de critiquer l’austérité du gouvernement ; alors les journaux évoquent toutes les médecines susceptibles d’êtres prescrites par ce « bon docteur Queuille », parfois comparé au Dr Knock de Jules Romains :

N’oublions pas que M. Queuille appartient au parti radical-socialiste et peut prescrire à tout moment un remède souverain qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la célèbre « jouvence de l’abbé Soury »

La politique est affaire de compromis, et quoi de mieux qu’un repas en commun pour aplanir les différends ?

| V – Faits divers variés et instructifs |

À la même époque, il se passe toujours quelque chose d’intéressant ou de surprenant en France et ailleurs sur la planète. En voici quelques exemples :

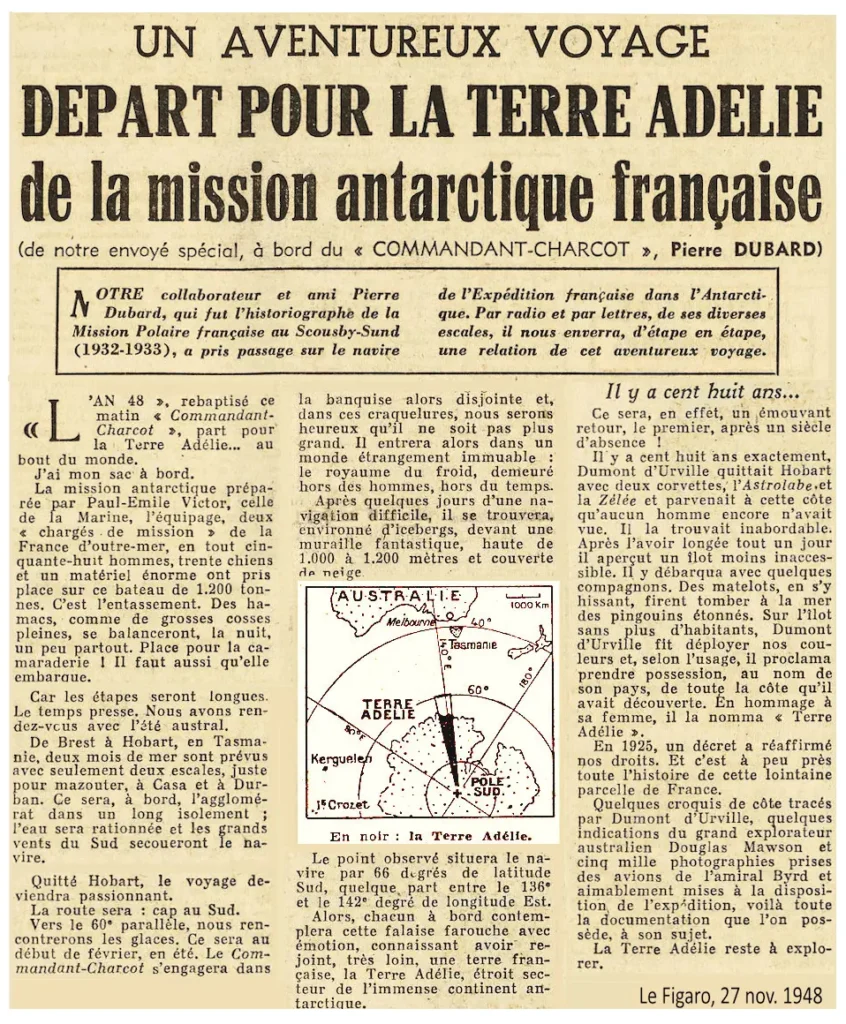

– Une expédition en Terre Adélie :

– Naissance du prince Charles en novembre 1948 : l’horoscope paru dans La Presse est quelque peu négatif mais se révélera finalement plutôt inexact, du moins pour ce qui est de la propension à la bagarre … Pour le reste, il faudrait investiguer auprès de Camilla peut être ?

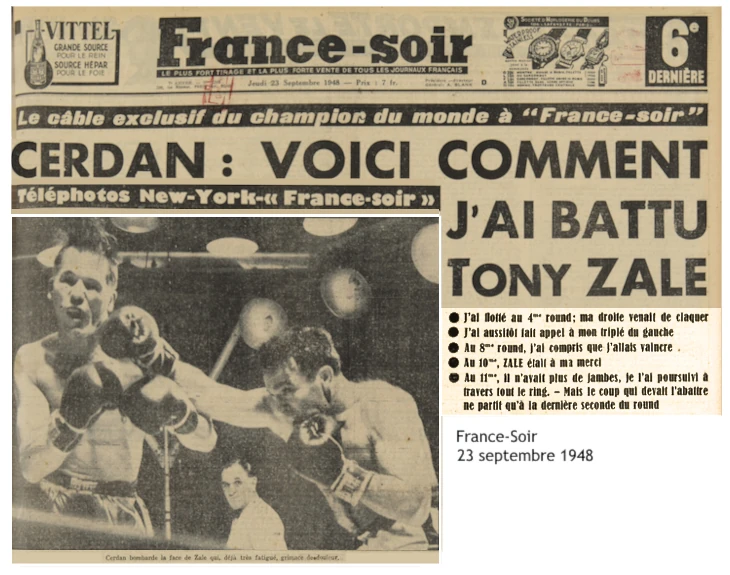

– Cerdan et Piaf

Marcel Cerdan, au sommet de sont art, va décrocher un titre de champion du monde, qui plus est aux États-Unis, ce qui contribuera grandement à sa notoriété.

Ce qui commence aussi à être connu, c’est sa liaison avec Édith Piaf. Une liaison qui s’achèvera tragiquement dans la nuit du 28 au 29 octobre 1949, l’avion qui doit le conduire aux États-Unis s’écrase aux Açores. Le jour même où Henri Queuille quitte officiellement ses fonctions de président du Conseil et passe le relais au MRP Georges Bidault.

-Métrologie : le mètre-étalon vit-il ses derniers jours ? C’est ce que laisse présager l’article suivant qui décrit le changement à venir, celui d’une définition du mètre faisant appel à des mesures de longueur d’onde par interférométrie à partir d’une raie du krypton. Une définition qui deviendra effective en 1960.

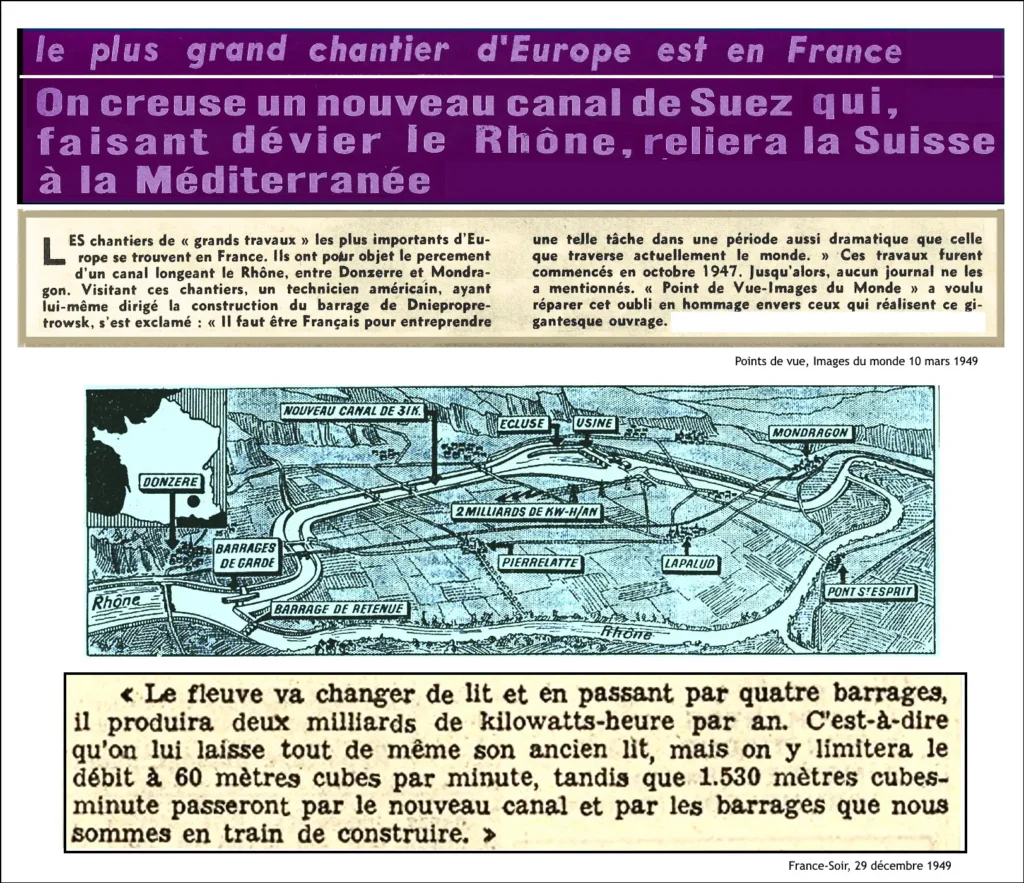

– Chantier hors-normes : le creusement du canal de déviation du Rhône à Donzère-Montdragon, aux limites de la Drôme et du Vaucluse : le canal est long de 24 km et c’est à juste titre que les journaux parlent de « chantier du siècle ». Qui a dit : immobilisme ?

– Zoé et Joliot Curie : les travaux de Joliot-Curie, Haut-commissaire à l’énergie atomique, et de son équipe (parmi laquelle Lew Kowarski) aboutissent fin 1948 à la mise au point du premier réacteur nucléaire. Frédéric Joliot est un personnage singulier – quel homme serait capable d’accoler le nom de son épouse au sien ? – prix Nobel, ouvertement pro-communiste, ce qui lui vaudra quelques désagréments et son remplacement comme Haut-commissaire à l’énergie atomique en avril 1950.

Le schéma de principe du réacteur est d’une sobriété confondante ; est-ce si simple que le montre le dessin ou bien s’agit-il de se mettre au niveau du lecteur de base ? Ou encore le souci de ne rien dévoiler de précis sur cette installation ??

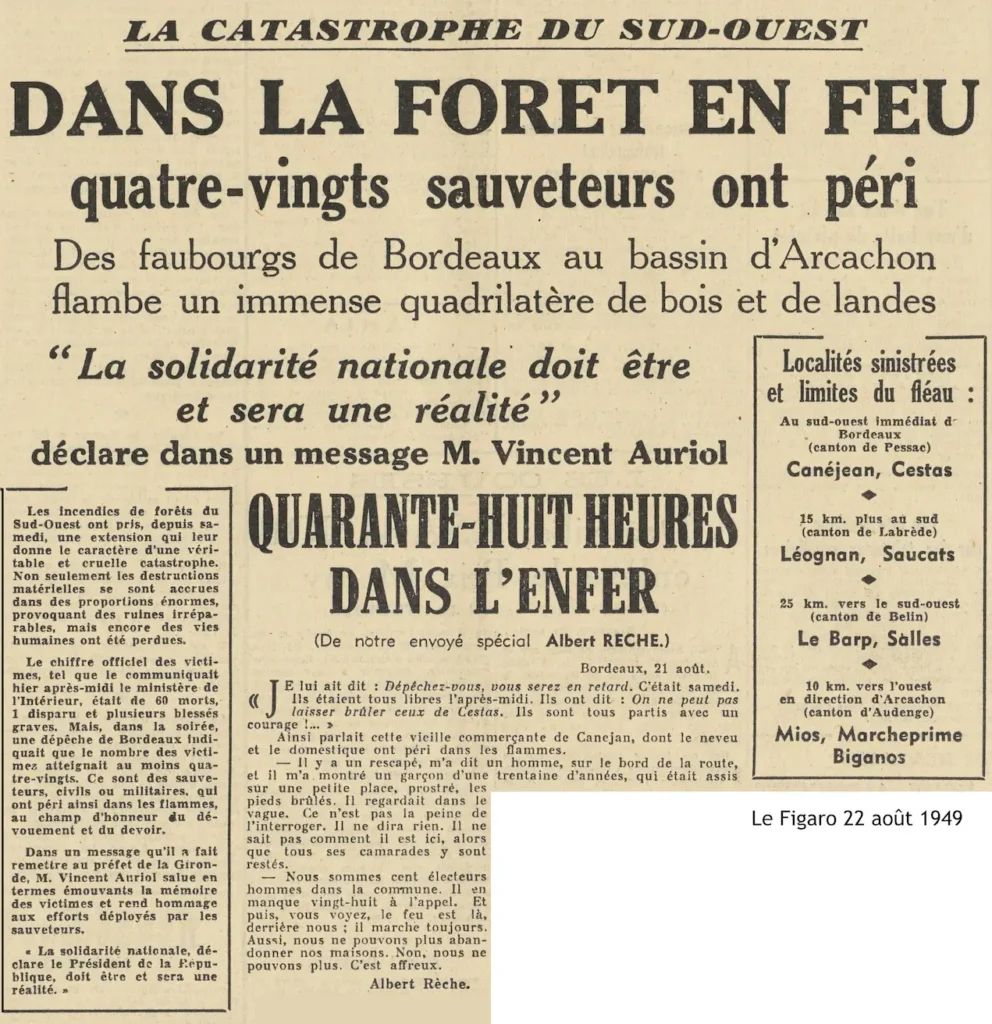

– Le feu dans les Landes : un drame épouvantable

–ooOoo–

Sources : Journaux d’époque sur le site Gallica (BNF)